こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。

公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事になっています。

本記事の内容

- 試験科目の全体像

- 型ごとの解説

試験科目については、志望先によって千差万別です。

そのため、公務員試験初学者がいきなり全ての試験科目を調べるのは骨の折れる作業なんですよね。

実は、地方上級には大まかに「型」が決まっており、この型さえ把握すればある程度の試験科目を把握することができます。

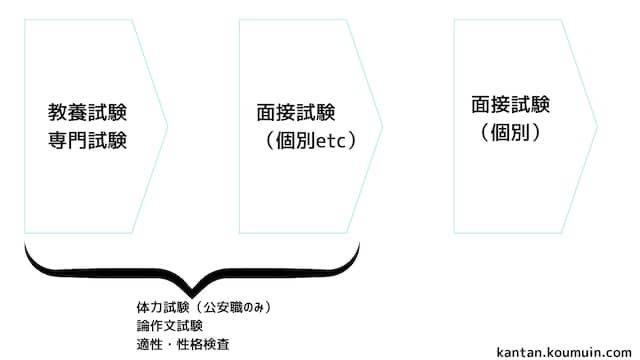

試験の基本的な流れは下記のとおり。

本記事では上記の流れに併せて、型と試験別にわかりやすく解説しています。

また事務系だけでなく公安職についても解説していますよ。

この記事を読み終わると、地方上級で出題される試験科目の全体像が見えて、勉強の方向性をしっかり決めることができます。

もくじ

【地方上級】公務員試験の全体像

地方上級とは、都道府県や各政令指定都市で採用されている大学卒業程度の学力を要する試験になっています。

実は「地方上級」という名称の試験が行われているわけではありません。

地方上級に該当する試験は「上級職」「I類」「1種」など自治体によって様々。

地方上級はあくまで名称であることを理解しておきましょう。

試験科目

地方上級と言えども他の試験と同様に、筆記試験、体力試験(公安職のみ)、面接試験によって合否が決まります。

筆記試験には、

- 教養択一

- 専門択一

- 教養記述

- 専門記述

この4つにわかれます。

しかし、全ての地方上級でこれらの科目が出題されるわけではなく、地方自治体によって異なります。

体力試験や、教養記述試験、面接試験については後述で詳しく解説していきますね!

参考

近年の傾向として、専門記述の出題数が減少しているようです。

択一試験の4つの型

択一試験は、出題科目、出題数によって以下にわけられます。

4つの型

- 全国型

- 関東型

- 中部北陸型

- 独自型

基本となるのは「全国型」で、「関東型」や「中部北陸型」の若干のアレンジを加えたもの。

実際に関東型の試験では全国型の25問から21問を採用し、一般知識は全国型の25問に4問加え29問で実施しています。

| 教養択一式 | 専門択一式 | |

| 全国型 | 一般知能(全問必須回答) 一般知識(全問必須回答) | 40問(全問必須回答) |

| 関東型 | 一般知能(全問必須回答) 一般知識(29問から選択) | 40問(50問から選択) |

| 中部北陸型 | 一般知能(全問必須回答) 一般知識(全問必須回答) | 40問(50問から選択) |

参考

北海道、東京都、特別区、大阪府、大阪市は他の上級試験とは別日程で試験が実施されるため、全く異なる独自の試験を採用しています。

いわゆる「独自型」。

そのため上記の4つに該当する試験を受験する場合、確実に試験科目を把握するようにしましょう。

自分がどの地域に分類されるか表を参考にしてみてください。

地方上級試験を出題科目を型ごとに解説

地方上級試験を3つに分類して解説していきます。

- 全国型

- 関東型

- 中部北陸型

①全国型

| 教養科目 50問(全問必須解答) | 専門科目 40問(全問必須解答) | |

| 一般知能 25問 | 数的処理 16問 | 憲法4問、民法4問、行政法5問、刑法2問、 労働法2問、経済原論9問、財政学3問、 政治学2問、行政学2問、国際関係2問、 社会政策3問、経営学2問 |

| 文章理解 9問 (現代文3問、英文5問、古文1問) | ||

| 一般知識 25問 | 人文科学 7問 | |

| 自然科学 7問 | ||

| 社会科学 7問 |

全国型は教養科目50問、専門科目40問で全問必須。

②関東型

| 教養科目 40問(選択解答) | 専門科目 40問(選択解答) | |

| 一般知能 21問(必須解答) | 数的処理 12問 | 憲法4問、民法4問、行政法6問、刑法2問、 労働法2問、経済原論12問、財政学4問、 政治学2問、行政学2問、国際関係3問、 社会政策3問、経営学2問、経済史2問、 経済政策2問 |

| 文章理解 9問 (現代文3問、英文5問、古文1問) | ||

| 一般知識 29問 | 人文科学 9問 | |

| 自然科学 7問 | ||

| 社会科学 13問 |

関東型は、教養科目・専門科目ともに40問選択解答です。

③北陸中部型

| 教養科目 50問(全問必須解答) | 専門科目 50問(40問選択解答) | |

| 一般知能 25問 | 数的処理 16問 | 憲法5問、民法7問、行政法8問、刑法2問、 労働法2問、経済原論8問、財政学2問、 政治学2問、行政学2問、国際関係2問、 社会政策2問、経営学2問、経済政策2問 経済事情3問 |

| 文章理解 9問 (現代文3問、英文5問、古文1問) | ||

| 一般知識 25問 | 人文科学 8問 | |

| 自然科学 7問 | ||

| 社会科学 10問 |

北陸中部型は、教養試験が必須解答、専門試験が選択解答となっています。

勉強の優先順位は、こちらの記事をご覧ください。

>>【失敗しない】公務員試験における教養・専門科目の勉強優先順位の決め方

あわせて読みたい

-

-

公務員試験における教養・専門科目の失敗しない勉強優先順位の決め方

続きを見る

教養記述試験(作文、論文)

教養記述と言うとピンと来ない方も多いと思いますが、要は論文試験のことです。

ほとんど地方上級試験において採用されいる試験であり、大きく分けて作文と論文にわかれますね。

与えられたテーマについて、800字〜2500字ほどの文章を書くのが一般的。

作文の特徴

- 自分の考えや想いを述べる

- 例「過去5年間で頑張ったこと」「目指す公務員像」など

論文の特徴

- 社会の問題点について解決策を述べる

- 福祉、環境、観光、教育について

地方上級試験において、合否判定の配点が大きくなっている点にも注意が必要です。

また事務職等では、論文試験が採用されていること多く自治体特有の問題点を洗い出しておくことが大切。

最低でも、問題点、現状、解決策についてまとめておきましょう。

一方、公安職はそこまで複雑なテーマは出題されないので、自身が今までやってきたこと等をある程度整理しておく必要あります。

体力試験(公安職のみ)

消防士や警察官を目指している人には、体力試験があります。

多くは筆記試験を合格した受験者に実施されますが、地方の消防本部では筆記試験の後に併せて実施する自治体もありますよ。

体力試験はあくまで職務遂行上必要な基礎体力があるかどうかを判断する試験になります。

要は「普通」の体力があるかどうか。

例えば下記のような試験があったとしましょう。

体力試験の基準例

- 握力44kg以上

- 腕立て30秒で27回以上

- 腹筋30秒で21回以上

- 20mシャトルラン50回以上

極端な話、握力が20kgしかなければ基準を満たしていないので不合格になります。

一方握力が50kgあろうが100kgあろうが基準を満たしていることには変わりはありません。

つまり基準さえクリアしていれば合格する試験と言えます。

【地方上級】面接試験

公務員試験も就職試験であることから、民間と変わらず人物本位・人物重視です。

そのバリエーションは様々であり、一次試験から面接試験が採用されている自治体もあるようですね。

面接のスタイル

- 個別面接

- 集団面接

- 集団討論、グループディスカッション

面接は大体上記のような感じで行われます。それぞれに対策すべき点があるので注意が必要です。

面接試験については、公務員試験の面接対策は3つのステップで進めていこう【全体像とコツを紹介】で詳しく解説しています。

【地方上級】その他(新方式)

近年では、従来の公務員試験(従来方式)とは全く異なる方式(新方式)を採用している地方自治体が増えています。

新方式導入の背景には「筆記試験の負担を軽くして幅広い人材を集めていきたい」というのが一番の狙い。

新方式を採用している自治体

- 東京都

- 神奈川県

- 長野県行政B

- 京都市

- 滋賀県

- 鳥取県

- 山口県

- 神戸市

- 佐賀県

既にこれだけの自治体で新方式が採用されており、社会人にも公務員になるチャンスが広がっていますよ。

就職氷河期(雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、正規雇用の機会に恵まれないなかった時期)の方を対象とした採用試験が増加傾向にあります。

受験資格は30代後半〜40代後半と幅広く、受験先の情報をしっかりと調べておきましょう。

【地方上級】試験科目を把握することの重要性

試験科目を調べておくことは凄く良いことです。

何故なら、勉強法方向性を決定することができるため。

勉強の方向性を決定することによって、

- どの参考書を購入すべきか

- 独学なのか学校に通うのか

- 自治体の問題点を調べる必要があるのか

- 体力試験に向けてランニングが必要なのか

こう言ったことが自然と決まっていきます。

試験科目をなんとなく調べるだけでは不十分。

試験科目は、言わば合格への地図のようなものです。

地図を見て道順を確認しながらゴール=合格に向かうべきです。

まとめ:今すぐ志望先のHPをチェックしよう!

これで大まかな試験科目を把握してもらったと思います。

一番大切なことは、自分が志望する地方自治体の公式ホームページで試験内容を調べること。

基本的には採用試験専用のページが設けられているので、試験科目が全て分かるようになっていますよ。

記事の要約

- 筆記試験は、4つの型に分けることができる

- 体力試験(公安職のみ)

- 教養記述試験

- 面接試験

- 新方式試験

一般教養試験について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。