「公務員試験道場」及び「ロゴマーク」は商標登録済みです。

当サイトに酷似した紛らわしいサイト名などの使用はご遠慮ください。

公務員試験道場では、最短で公務員になるためのノウハウを広く解説しています。

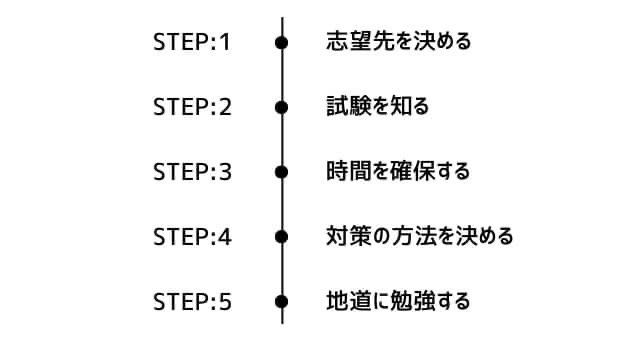

公務員になるためには、5つのステップに分けて考えていきましょう。

このステップの中で最も大切なのは、ステップ4「対策の方法を決める」です。

なぜなら、この部分を間違ってしまうと一生合格できないためです。

早く理由を知りたい人は、下記のボタンをクリックしてください。

>>こちらをクリック(該当場所までジャンプします)

初学者の方は、ぜひ最初からお読みください。

志望先を決める

1番初めに、志望先を決めましょう。

なぜなら、目指す職種によって対策方法が大きく変わります。

また、志望先が明確にあれば格段に気持ちが入り、質の高い対策を行うことができます。

志望先を決めるには、下記の2通りですね。

志望先の決め方

- 職種で決める

- 場所で決める

職種で決める

例えば「市役所で働きたい」や「消防士になりたい」など。

多くの受験生は、なりたい職種が決まっています。

職種については、下記の記事で詳しく解説しています。

>>地方公務員試験の種類ってどれくらい?【職種選びで困らない方法教えます】

>>初心者でも解る国家公務員の仕事内容【職種別でまとめてみた】

場所で決める

地元に愛着がある人は、場所で志望先を決めるといいでしょう。

地方公務員であれば、都道府県や市町村単位で就職するため、1つの場所に定着して仕事ができます。

一方、国家公務員の場合は、働く場所が全国に及ぶためおすすめしません。

「とりあえず公務員になりたい」といった人でも、早い段階で志望先を決めましょう。

特に2次試験以降は、面接などがあるため対策の方向性に影響します。

試験を知る

公務員になるためには、必ず公務員試験に合格しなければなりません。

試験内容は様々ですが、概ね以下のような試験が実施されます。

- 筆記試験(教養・専門・適性)

- 体力試験(消防士などの試験のみ)

- 面接試験

試験内容を知らなければ、対策を進めていくことはできません。

職種や場所によって、採用されている試験の種類が異なります。

志望先が決まっている場合は、すぐに試験案内を確認しましょう。

必ず、実施される試験の内容が記載されています。

試験内容については、下記の記事で詳しく解説しています。

こちらもCHECK

-

-

公務員試験の内容と合格するための5つのポイントを解説

続きを見る

近年は、試験内容が頻繁に変わっています。

志望先が公式で発表している資料などは、逐一チェックした方がベターです。

時間を確保する

公務員試験を突破するためには、対策に一定の時間を要します。

そのため、対策に充てる時間を確保しなければなりません。

個々の学力などによりますが、初学者が公務員になるためには1,000~1,500時間が必要です。

1日4時間勉強するとして、約1年で1,000時間になります。

つまり1年前後は、公務員試験対策中心の生活になるということです。

社会人は特に勉強時間について、シビアに考えておきましょう。

下記の記事が参考になります。

>>【社会人から公務員へ】働きながら合格するために必要な勉強時間

こちらもCHECK

-

-

【社会人から公務員へ】働きながら合格するために必要な勉強時間

続きを見る

対策の方法を決める

最も大切なのが、この「対策の方法を決める」ことです。

要は、独学なのか学校を活用するのかを決めることですね。

おすすめなのは、半独学です。

半独学とは、通信講座や予備校を活用しつつ、自分主導で対策を進める方法になります。

本サイトの運営者であるヤットも、半独学で難関公務員試験を突破することができました。

公務員試験は、あなたが思っているほど甘くありません。

もちろん、独学で合格することも可能ですが、大きなリスクを含んでいます。

この選択を間違えると、時間もお金も一気に失ってしまうため、慎重に決めてください。

特に初学者の受験生は、積極的に予備校などを活用していきましょう。

独学などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

こちらもCHECK

-

-

公務員試験独学は無理?「半」独学で難関試験に合格する方法を解説

続きを見る

地道に勉強していく

志望先も決まり、対策の方向性も決まれば、あとは勉強していくだけ。

この地道な勉強は、最も辛くあなたにとって試練となるでしょう。

しかし、地道な勉強を避けることはできず、泥臭い行動を取れない人は一生公務員になることはできません。

そして、公務員試験対策は、この泥臭い行動の期間を「いかに短くするか」が鍵になります。

短ければ短いほど、あなたにかかる全ての負担が軽減されます。

具体的な勉強方法については、下記の記事を参考にしてください。

>>公務員試験における教養・専門科目の失敗しない勉強優先順位の決め方

こちらもCHECK

-

-

公務員試験における教養・専門科目の失敗しない勉強優先順位の決め方

続きを見る

正しく、効率の良い対策方法をとっていれば、誰でも最短で公務員になることが可能です。

公務員試験道場は「本気で公務員になりたい」と、覚悟を決めたあなたを心から応援しています。