こんな疑問を解決します。

本記事の内容

- 一般職(高卒区分)の基礎知識

- 試験内容

- 対策方法

国家一般職は、高校卒業程度で受験できる公務員試験の1つです。

しかし、地方公務員と異なり区分や職種など考えなければならないことが沢山あります。

この記事では、一般職高卒区分の試験内容を中心に対策方法まで解説しています。

この記事を読んでいただければ、一般職を目指す上で何が必要かわかるようになりますよ。

無料で公務員について学ぼう

目次

【国家公務員一般職】高卒程度の基礎知識

国家公務員一般職(以下「一般職」)の高卒区分は、専門試験が実施されない試験もあり意外とハードルが低い試験でもあります。

しかし、公務員試験は専門用語が多く理解しにくいですよね。

そこで、まずは高卒区分の試験の全体像を簡単に解説していきます。

受験資格

受験資格は以下のとおり。

- 1 2022(令和4)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起 算して2年を経過していない者及び 2023(令和5)年3月までに高等学校又は中等教育学校 を卒業する見込みの者

- 人事院が1に掲げる者に準ずると認める者

上記のように決められています。

簡単にいうと、中学校か高校を卒業して2年未満であれば受験資格があるということですね。

逆に、卒業してから2年以上経過している場合は受験することができません。

試験日程

日程に関しては、例年同じですね。

2022年度は以下のとおり。

| 受付期間 | インターネット申込 6月20日(月)9:00~6月29日(水)受信有効 |

| 第1次試験日 | 9月4日(日) 12:50(受付開始) 13:15(試験開始)~16:55又は17:00(試験終了) |

| 第1次試験 合格発表日 | 10月6日(木)9:00〜 |

| 第2次試験日 | 10月12日(水)~10月21日(金) 第1次試験合格通知書で指定する日時(日時の変更は、原則として認められません。) なお、土・日曜日は、実施しない予定。 |

| 最終合格発表日 | 11月15日(火) 9:00 |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

6月から申込が始まり、最終合格発表は11月になっています。

申込に関しては基本的にインターネット申込になっているので、注意が必要ですね。

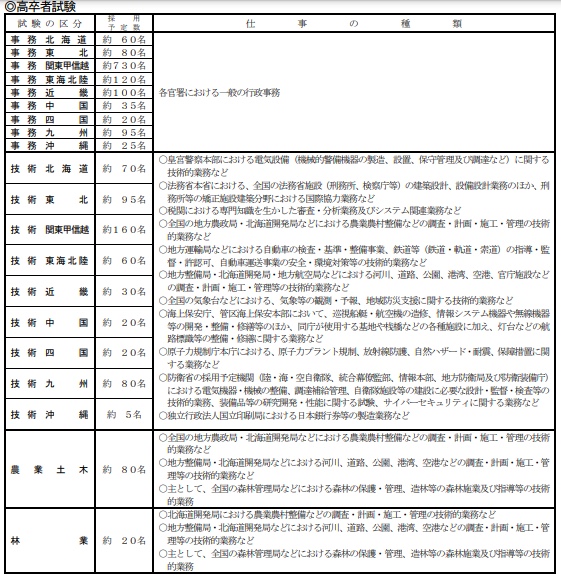

職種・場所・採用予定者数

出典:人事院公式ページより

採用予定者数なども毎年大きな変動はありません。

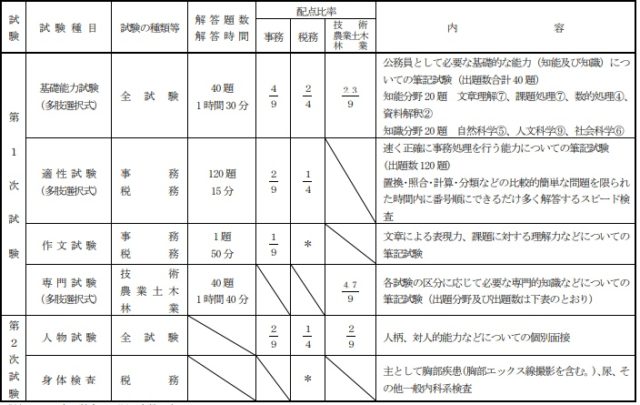

【国家公務員一般職】高卒区分の試験内容

出典:人事院公式ページより

詳しく解説していきますね。

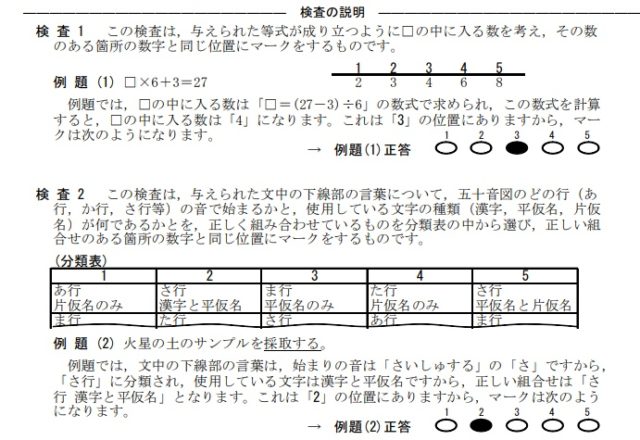

基礎能力試験

一般職の全ての試験で実施されるのが、この基礎能力試験。

一般教養試験などとも呼ばれており、公務員としての基礎知識を試される試験になっています。

内容としては、一般知識分野と一般知能分野に分かれています。

知識分野は暗記系、知能分野は計算系というイメージで大丈夫でしょう。

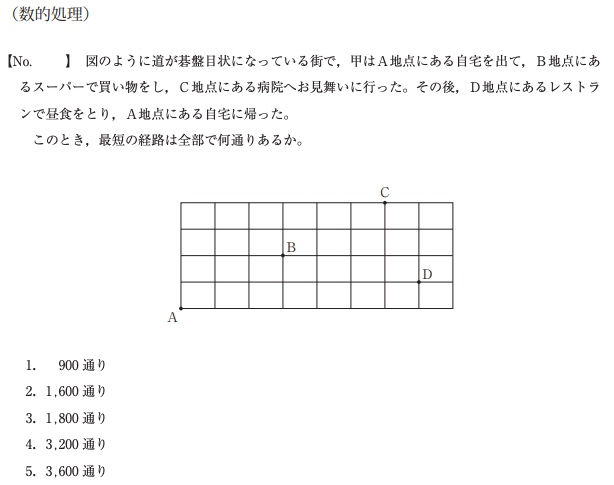

実際の問題例が公式ページで公開されているので掲載しておきます。

出典:人事院公式ページより

基礎能力試験の詳細は下記の記事で詳しく解説しています。

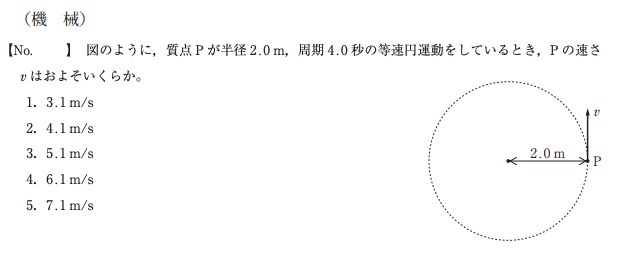

適正試験

適正検査は、基礎能力試験とは異なり「早く正確に計算できる能力」を試す試験になります。

問題数は120問で、短時間で解いていく必要があります。

適正試験の問題例は下記のとおり。

出典:人事院公式ページより

作文試験

作文試験では、与えられたテーマについて自分の考えを述べる試験になります。

高卒区分では「作文試験」となっていますが、一般的には「論作文試験」と呼ばれていますね。

作文試験は、そこまで難しい内容が出題されるわけではなく、大卒区分に比べ難易度は易しい傾向です。

2022年度の課題は「社会で働くということ」でした。

論作文試験の詳細については、下記の記事で詳しく解説しています。

>>公務員の論文試験についてまとめていた【これだけ知っておけば安心】

専門試験

高卒程度の専門試験に関しては、全ての試験区分で実施されるわけではなく、

- 技術

- 農業・土木

- 林業

この3つの区分のみですね。

問題例は下記のとおり。

出典:人事院公式ページより

大学卒業区分は非常に範囲が広く深い内容ですが、高卒区分はそこまで難しくありません。

人物試験

人物試験は、全ての区分で実施される試験ですね。

近年、人物重視の傾向が強く国家一般職も例外ではありません。

そのため、高卒区分だからと言って甘く見てもらえることはないので、注意してくださいね。

【国家一般職】高卒区分の対策方法【注意点】

一般職は高卒区分では、専門試験がない試験もあり難易度は低め。

しかし、内容は他の公務員試験と同じように対策を間違えると、一生合格できません。

そこで、初心者から短時間で合格する方法を解説していきます。

独学は危険(例外あり)

初心者は可能な限り、公務員系学校の活用をおすすめします。

理由としては、初心者で一般職に挑戦する場合、勉強以外の事項についても同時進行で考えていかなければならないため。

例えば筆記試験のみ出題されるのであれば対応できるかもしれません。

しかし、作文試験や人物試験対策も同時に考えていく必要があります。

同時進行は初心者にとって、非常に負担になり全て1人で対応するのは難しいでしょう。

だからこそ、合格までの道筋を知っているプロ(公務員系学校)の助けを借りてほしいんですよね。

ちなみに、同時タスクが得意な人や学習能力に自信がある人は、公務員系学校を活用する必要は全くありません。

自分の能力を客観的に観察して方向性を決めましょう!

高額な学校に通う必要はなし

専門学校をはじめとする通学制の学校は、学費が100万円以上するものが多く受験生の負担になっています。

もちろん、通学制の学校のメリットも多くあり否定はできません。

しかし、コスパなどの負担を考えるとおすすめしません。

公務員試験道場では、コスパやタイパに優れた公務員予備校をおすすめしています。

現在では、質の高い公務員予備校が多くあるので力になってくれますよ。

公務員予備校については、下記の記事で詳しく解説しています。

>>公務員予備校の基礎知識と選び方のポイント【予備校経験者が徹底解説】

具体的な対策方法

筆記試験では、まず一般知能を極めましょう。

一般知能は1度解き方を理解してしまえば、どんな問題でも解けてしまうため、非常にコスパに優れた分野になっています。

また、出題数も多く一般知能から逃げてしまうと、合格する可能性は限りなく低くなってしまいます。

公務員予備校を活用する場合は、単科講座(1つの科目)を選択できる講座を選びましょう。

学費自体も5万円以下と非常に安価なので、負担も少ないと言えます。

他の試験に関しては、高校の先生の助けを借りたり、ハローワークなどを活用して十分に対応できます。

筆記試験に関しては、どうしても解き方にコツがいるため、プロから教えてもらう必要がありますね。

まとめ

一般職の高卒区分は、比較的に難易度は低いもののしっかりとした対策が必要。

また区分や職種などが複雑なため、自分が受験できるのでどうか見極めながら、受験対策を進めていきましょう。

一般職は国の中枢の近くで働ける数少ない公務員になります。

これは地方公務員では難しいですよね。

高校卒業してすぐに国の中枢で働ける一般職は、非常に魅力的な職業です。

こちらもCHECK

-

国家公務員一般職について解説【試験内容・仕事内容・給料など】

続きを見る