国家公務員総合職は「キャリア官僚」とか「日本で一番難しい試験」なんて言われています。

でも、そんな国家公務員総合職っていまいちわかりにくいですよね。

- どんな仕事してるの?

- 給料は?

- 試験の内容は?

こんな疑問を解決できる記事になっています。

僕自身は、国家公務員ではなく地方公務員でした。

しかし、国家公務員を目指していた時期もあり総合職については熟知しています。

この記事では、国家公務員総合職の試験について初学者でも理解できるように作っています。

この先「総合職の試験に合格したい!」とか「総合職に興味がある・・・」なんて人はぜひご覧ください!

目次

【国家公務員】総合職の基礎知識

国家公務員総合職(以下「総合職」)は、日本の公務員の中で最高峰と呼ばれる公務員です。

しかし、その仕事内容や試験内容などは謎のベールに包まれていますよね。

ということで、まずは「総合職ってこんな職種!」という最低限知っておいてほしい情報を紹介します。

仕事内容

総合職の主な仕事は、国の中枢で企画及び立案などを行うことですね。

例えば、国会などで新しい法律などが提案されているシーンをテレビで見たことはありませんか?

実は、その法律の基を作っているのが総合職の職員たちなんです。

ちなみに、総合職の採用を担当している人事院が発表している総合職試験の趣旨は、

「政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする係員の採用試験」

としています。

総合職の主な仕事である「立案」ですが、この立案は多くの知識や経験が求められ非常に高度になります。

求められる能力

- 高度な文章作成能力

- 他期間との密な連携(コミュニケーション能力)

- 調整能力・・・

など挙げればキリがありません。

また総合職の仕事の特性上、1つの場所や内容にとらわれないことからゼネラリストと言われています。

勤務先

総合職として採用されると基本的に霞ヶ関(東京)で働くことになります。

なぜなら、中央省庁は東京に固まっているからですね。

総合職は中央省庁で、企画・立案を行い各地の国家公務員のリーダーとして動きます。

また、東京だけでなく必要があれば各地の出先機関や地方自治体に出向することもあり、幅が広いことが特徴。

給料

給料については、公務員の中でも高い傾向です。

総合職の年収と月額は、

- 平均給与月額:約41万円

- 平均年収:約681万円

となっています。

大手企業や外資系企業に比べ年収が低いですが、福利厚生や昇給スピードを考えれば民間企業よりも優れていると言えるでしょう。

総合職の年収については、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

昇進スピード

総合職と言えども、最初は係員から始まります。

これは一般職と同じですね。

例えば、昇進のイメージは下記のとおり。

- 係長:7〜8年

- 課長補佐:7〜9年

- 本省課長級以上:17〜20年

このようになっています。

最高峰の事務次官をはじめ、幹部職員の大半が総合職の職員で占められていますね。

【国家公務員】総合職の魅力3つ

総合職には総合職でしか味わえない魅力があります。

数多くの魅力がありますが、ここでは代表的な3つを紹介していきます。

魅力①:国の中枢で働くことができる

記事の冒頭で解説したように、総合職は国の中枢で働くことになります。

例えば、日本の法律に直接関わるような仕事は総合職以外ではあり得ません。

地方公務員でも霞ヶ関への出向などもありますが、あくまで学んだ知識や経験を採用先の地方自治体に還元するためです。

総合職の場合は、国家の中枢として日本全体に還元していくようなイメージでしょう。

魅力②:国費で海外に留学できる

総合職の職員の特権として、国費で海外に留学できる制度があります。

国費のため、もちろんタダ。

しかもお金をもらいながら勉強するという何とも贅沢な留学ですよね。

留学の概要

- 語学力の向上や国際的な知見の獲得、専門性を習得するため

- 人事院の長期在外研究員制度などを利用して行われる

- 諸外国の大学院(修士課程又は博士課程)に派遣され、研究に従事する

各省庁によって、海外留学の制度は異なります。

文部科学省であれば宇宙関係や原子力関係。

農林水産省であれば、環境政策など。

海外留学については人事院の公式ページをご覧ください。

魅力③:ゼネラリストとして働く

総合職は、異動のペースがとにかく早いですね。

異動のペースは長くても2年程度、早い人は1年ほどで異動ぢてしまいます。

多くの公務員の場合、異動期間は3〜5年を平均として部署異動を行なっていきます。

一般職や地方公務員は、1つの部署である程度長く働くため、スペシャリストの側面があります。

しかし、総合職は別。

総合職の場合は、短期間のうちに様々な部署を早いペースで経験していくことになります。

例えば、30代前半から課長補佐級として部下を束ねる立場へ成長することも可能。

【国家公務員】総合職は難易度MAX

総合職の試験は毎年実施されています。

結論から言うと、総合職の難易度は日本で一番難しいと言えます。

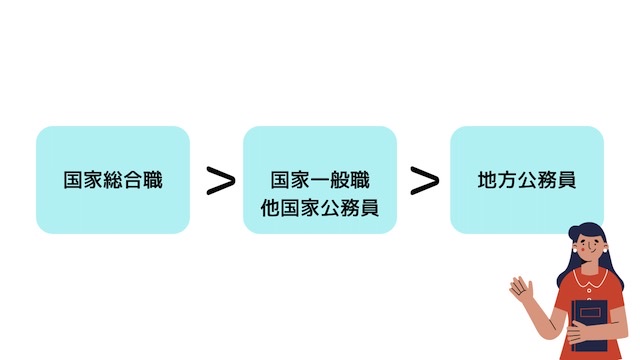

難易度を大まかにランク付けすると以下のとおり。

さらに詳細に分けていくと下記のようになります。

公務員別難易度

- SSランク:総合職(財務省、経済産業省・・・)

- Sクラス:総合職(外務省、文部科学省・・・)

- Aクラス:総合職(国土交通省・・・)、都道府県上級

- Bクラス:国家一般職、地方上級(政令市)・・・

- Cクラス:教員採用試験、地方中級・・・

- Dクラス:地方初級、警察官、消防官・・・

このようになっています。

総合職であれば、少なくともAランク以上の難易度になりますね。

総合職の難易度については、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

-

【国家公務員】総合職の難易度は?【最難関と言われる理由を解説】

続きを見る

【国家公務員】総合職【各省庁の特徴】

総合職で採用されると様々な省庁で働くことになります。

そこで、各省庁の特徴を解説していきます。

ご自身が進むべき道の参考にしてください。

総務省

行政組織、行政評価=行政組織の在り方についての立案、公務員制度等を整備する役割を担う。

地方自治=市町村合併の推進や、地方財政、消防、統計等を行う。有名な消防庁は総務省の管轄下。

地方行財政。電波等の管理=電波の周波数を企業に割り当てや、情報通信企業の監督も担っている。

法務省

法務省には全国各地に数多くの地方機関が設置されており,5万人を超える職員が現場の第一線で働いている。

例えば、保護局であれば仮釈放等に関する業務、保護観察、犯罪予防活動、犯罪被害者らの施策などを行う。

外務省

財務省

効率的で持続可能な財政への転換を図り、この財政構造を各般の構造改革とともに推進することで、民間需要主導の持続的経済成長の実現を目指している。

霞ヶ関や地方財務局での勤務に加え、海外勤務などもあり様々な経験ができる。

厚生労働省

厚生労働省は、「ゆりかごから墓場まで」という言葉に象徴されるように、人々の一生に寄り添う最も身近な行政分野を担当している。

過去、現在、そして未来の一人ひとりの人生、さらにはこの国の在り方に想いを馳せながら、一丸となって施策を展開していくことを目指している。

文部科学省

農林水産省

経済産業省

経済産業省は、一つひとつの産業(タテ)が抱える課題を見つけ出して、解決策を打ち出すことを目指す。

また、すべての産業や企業に共通する課題についても、政策分野(ヨコ)ごとに見つけ出して、改革・実現することを目指す。

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していくことを目指している。

防衛省

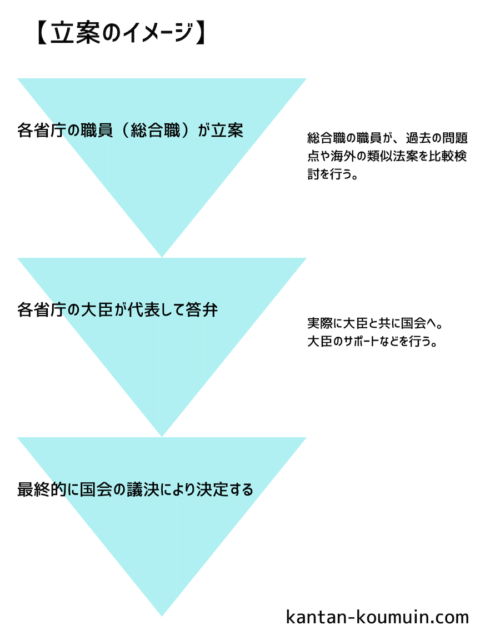

デジタル庁

デジタル庁は、指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、デジタル庁を始めとする各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組むことを目指す。

内閣府

内閣府は、経済財政政策や科学技術政策、防災、男女共同参画、沖縄・北方対策など、幅広い分野における内閣の重要政策の司令塔として総理のリーダーシップを支えている。

また栄典や政府広報、公文書管理、PKOなど総理が直接行うべき重要な事務についても担っている。

金融庁

金融を取り巻く環境が急激に変化する中にあっても、(1)金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、(2)利用者保護/利用者利便、(3)市場の公正性・透明性/市場の活力のそれぞれを両立させることを目指す。

総合職の仕事内容については、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

-

【国家公務員】総合職の仕事内容【他を圧倒するスケールの大きさが魅力】

続きを見る

【国家公務員】総合職を受験する際の注意点

総合職の試験は「国家公務員総合職採用試験」と呼ばれています。

そしてこの試験は他の試験とは異なり、最終合格がイコール内定とわけではありません。

総合職の「最終合格」とは、第2次試験に合格したに過ぎません。

総合職の本当の内定は「内々定」をもらう必要があります。

この内々定をもらうためには「官庁訪問」と呼ばれる、各省庁が実施している面接を突破する必要があるんですよね。

この官庁訪問は非常に難易度が高く、最後の難関と言われています。

官庁訪問については、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

-

【国家公務員】総合職・官庁訪問の流れ【試験内容や対策方法など】

続きを見る

【国家公務員】総合職の試験内容

総合職の試験は、大きく3つに分けることができます。

- 第1次試験

- 第2次試験

- 官庁訪問

この3つになりますね。

順番に解説していきます。

第1次試験

第1次試験については、主に筆記試験が実施されます。

筆記試験の内容については、

- 基礎能力試験

- 専門試験(多肢択一式)

- 総合論文試験

などが実施されます。

基礎能力試験は、地方公務員と同じような一般教養試験になりますね。

しかし、その難易度は地方上級などとは比べ物にならないくらい難しく、効率よく解いていく必要があります。

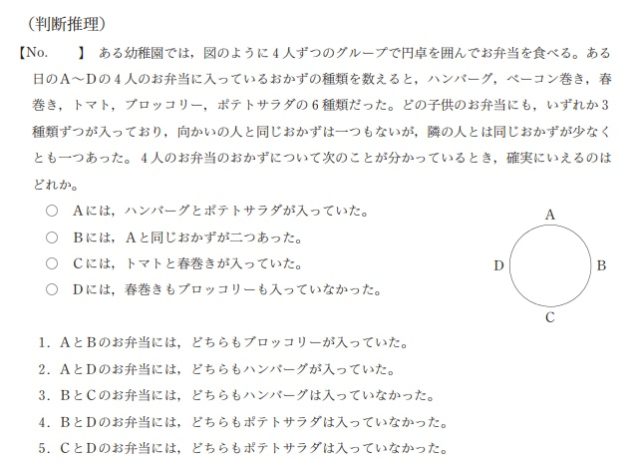

例えば、筆記であれば下記のような問題が出題されます。

出典:人事院公式ページより

上記のような問題が出題されあ場合、僕であれば絶対に後回しにする問題です。

なぜなら、ぱっと見条件が複雑で解くのに時間がかかると判断できるからですね。

しかし、総合職であれば上記のような平均的に出題されるため、レベルの高さをわかっていただけたでしょうか。

第2次試験

第2次試験は、主に筆記と人物試験が実施されます。

内容については、

- 専門試験(記述式)

- 政策課題討議試験

- 企画提案試験

- 英語試験

- 人物試験

などが実施されますね。

ちなみに、上記の全ての内容が実施されるわけではなく、区分などによって異なります。

聞きなれない試験名が多く並んでいますが、主には人物試験(面接試験)だとイメージしておきましょう。

その形態は様々で、グループディスカッションやプレゼン面接など。

官庁訪問

国家公務員の特徴として、官庁訪問があります。

官庁訪問は、第2次試験合格後に自らが志望する各官庁とスケシュール調整し、各自で面接を受けにいく形になりますね。

試験の期間は2週間に及び、朝から晩まで試験を受けることになります。

他のライバルは、最終合格を勝ち取ってきた猛者たちばかりで、最後の難関と言えるでしょう。

精神的にも肉体的にも相当な負担がかかりますが、この試験を突破すると晴れて内々定をもらえることになります。

試験内容については、下記の記事で詳細に解説しています。

あわせて読みたい

-

【国家公務員】総合職の試験内容【区分ごとに内容が変わるって本当?】

続きを見る

【国家公務員】総合職の試験日程

総合職の試験日程は毎年同じ時期に実施されます。

教養区分と教養区分以外で実施される時期が異なるので注意してください。

上記は2022年度の試験日程ですが、毎年大きく変わることはありません。

令和5年度より教養区分において大学2年生から受験できるようになります。

教養区分については、下記の記事で詳しく解説しているので興味のある方はご覧ください。

あわせて読みたい

-

【国家公務員】総合職<教養区分>のメリットと試験内容

続きを見る

【国家公務員】総合職試験に合格するために必要なこと

総合職に合格するためには、各区分で実施される試験を突破し内々定をもらう必要があります。

要所要所で必要なことがあるため、詳しく解説していきますね。

筆記試験で必要なこと

基礎能力試験では、数的処理と文章理解が鍵を握ります。

特に、英語の問題が7問も出題されるなど英語力の強化も必要になってくるでしょう。

また、数的処理に関しては全問題の4割を占めるため、絶対に落とせない科目です。

数的処理に関しては、解法パターンを理解すれば確実に解けるようになりますよ。

専門試験は、受験区分の選択によって勉強すべき範囲が変わってきます。

例えば法律区分であれば憲法、民法、行政法での問題全体の8割を占めます。

また、政治国際区分であれば政治学、国際関係、憲法で問題全体の6割を占めることになりますね。

このように出題科目が多いものから優先的に勉強していく必要があります。

面接・官庁訪問対策

総合職には人物試験の他に官庁訪問もあるため、より対策が必要になってきますね。

大学時に、学業はもちろんのこと部活動やサークルなどにも力を入れておくべき。いわゆるガクチカです。

総合職は特に国際的な視野を備えている人材が重要視されているので、留学経験などをアピールする受験生も居ます。

その他「常に世の中がどの方向に向かっているのか」などをニュースや新聞でキャッチするようにしましょう。

官庁訪問に関しては、政策講演会や各省庁の採用担当者との面談など積極的に参加するべき。

現在、人事院では総合職志望者向けに多くのイベントを開催してくれていますよ。

数多くのイベントに参加することによって、各省庁の政策分野に関する問題意識を養うことが可能になります。

官庁訪問のルールとして、最初は3つの官庁を訪問することができます。

そのため、特定の省庁にこだわることなく広い視野で対策を進めていきましょう。

対策時期は?:早めに始るべき

対策は早ければ早いほど良いと言えます。

なぜなら、早めに始めると問題が発生した際に柔軟に対応することができるため。

公務員試験の必要な学習時間として、おおむね1年必要と言われています。

総合職の試験は毎年4月以降に実施されるため、学部生であれば3回生春から勉強を始めることになりますね。

しかし、これはあくまで目安であることに注意してください。

ある程度学力などを備えている受験生は、1年もあれば総合職試験に合格する可能性はあるでしょう。

しかし、全ての受験生はそうではないはず。

少しでも苦手意識があるのであれば、とにかく早く学習をスタートしましょう。

もし、必要ないと感じたのであれば休む期間などを増やせば良いだけです。

独学は厳しい

総合職の試験を受験するのであれば、公務員系学校の活用をおすすめします。

なぜなら、総合職で対策すべきことが非常に多く、初学者がいきなり1人で対策することはハードルが高すぎるため。

公務員系学校を活用することにより、学習計画などはもちろんのこと精神面までサポートしてくれます。

総合職は、とにかく難しい。

どれか1つの試験だけが難しいのではなく、全てが難しいのが特徴なんですよね。

公務員予備校で特におすすめなのが、オンライン予備校です。

オンライン予備校は、コスパとタイパに優れており総合職を目指す受験生にとって大きな味方となってくれる存在です。

まとめ

国家総合職は、国家の中枢で企画・立案などを行う重要な職務を担います。

その仕事内容は非常に幅広く、他の公務員では味わえないような仕事を数多く担当できます。

別名キャリアなどとも呼ばれ試験の難易度も高くなっていますが、適切な対策を行えばどんな人でも合格する可能性はあります。

まずは、自分が置かれている状況をしっかりと見つめ直して、対策を進めていきましょう。