こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。

公務員試験合格のためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事を作りました。

この記事の内容

- 特殊救難隊の概要

- 仕事内容

- 入隊方法

海上保安庁が誇る救助の最後の砦(とりで)と呼ばれる特殊救難隊。

1万人を超える職員の中で限られた職員しか、入隊することを許されておらず、その難易度は極めて高いと言えるでしょう。

「特殊救難隊に入りたい!」と思っている受験生のお役に立てる記事になっています。

特殊救難隊は、年齢などの制限があるため最短で目指すべきです。

3分ほどで読める記事のなので、最後までお付き合いいただければ幸いです。

目次

特殊救難隊ってどんな部隊?

特殊救難隊は、海上保安庁に所属している職員で構成された救助チームです。

別名「トッキュー隊」などと呼ばれており、その認知度は日本全国規模ですね。

海上保安庁には「海猿」と呼ばれる潜水士が所属していますが、その中でも選ばれし人間が特殊救難隊になることができます。

特殊救難隊は、第3管区海上保安部の羽田特殊救難基地が拠点。

部隊数は、6個小隊(統括隊長を含め36名)に分類されており、要請があれば全国に出動します。

任務例は、

- 船舶火災

- 海上での毒劇物などの流出

- 転覆船の捜索や救助

- ヘリコプターによる救助

などなど。

特殊救難隊の隊員は、救助などの高度で専門的な知識や、強靭な精神力や体力が必要です。

特殊救難隊の歴史

実は、特殊救難隊は東京消防庁の特別救助隊などから教育・研修を受けて、1975年10月に創設されました。

当時から、第3管区海上保安本部警備救難課内に設置され、当初のメンバーは5名しかいませんでした。

その後、1978年に9人2チームとなり、1986年4月に救助課から独立し統括組織として羽田特殊救難基地が設置。

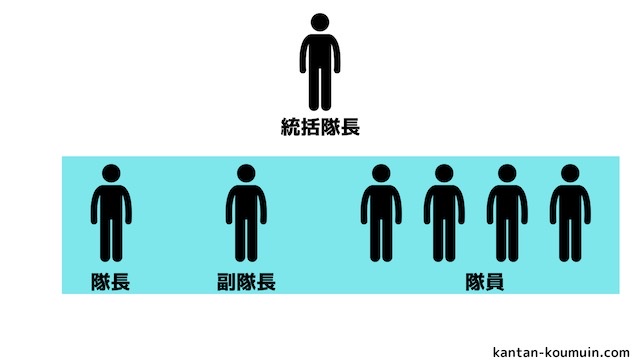

特殊救難隊のメンバー

特殊救難隊のメンバーは海上保安庁の中でも、厳しい選抜試験をくぐり抜けてきた精鋭で構成されています。

具体的には、

- 統括隊長1名

- 隊長1名

- 副隊長1名

- 隊員4名

で構成されています。

隊員4名の中には、

- 火災担当

- 危険物担当

- レンジャー担当

- 潜水担当

- 救急担当

など詳細に役割がありますね。

基本的に、各小隊に必ず1名の救急救命士が在籍しています。

そのおかげで遠海から要救助者を搬送する際に、救急救命士が処置を続けながら病院まで搬送できるようになりました。

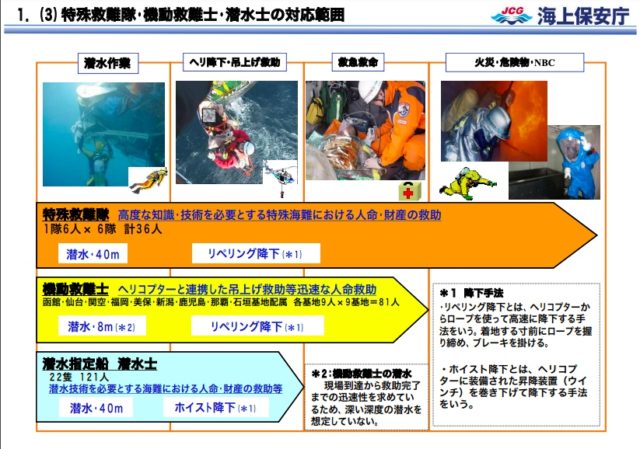

総務省消防庁が海上保安庁について、わかりやすい画像を作ってくれているので紹介しておきますね。

出典:総務省消防庁の公式ページより

任期

特殊救難隊の任期は非常に短く、5年〜6年とされており任期を満了すると他の職場へと異動します。

また、年齢層は20代〜30代で構成されています。

消防組織では40代や50代の隊長が多くいますが、特殊救難隊の場合、統括隊長ですら35歳前後。

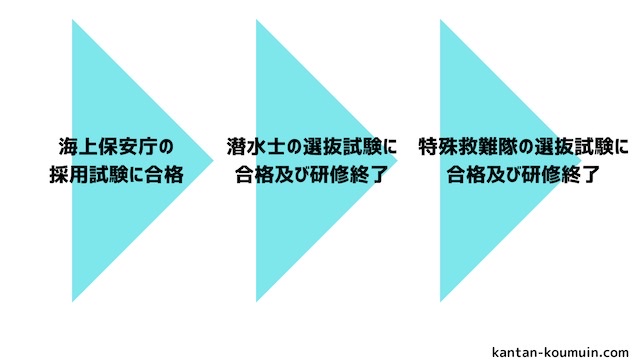

特殊救難隊になるには?【最短ルートを目指せ!】

特殊救難隊になる道のりは、とても厳しいものとなっています。

具体的には以下の3つ。

- 海上保安大学校(本科)→潜水研修→潜水士→特殊救難隊

- 海上保安大学校(初任科)→潜水研修→潜水士→特殊救難隊

- 海上保安学校船舶運航システム課程→潜水研修→潜水士→特殊救難隊

そして、この3つの中であれば海上保安学校船舶運航システム課程から特殊救難隊を目指しましょう。

なぜならば、一番早く特殊救難隊に入隊できる可能性があるから。

他の2つについては、大卒や研修期間が長期間に及ぶため特殊救難隊への入隊が遅れる可能性があります。

特殊救難隊は、非常に年齢制限が厳しいため年齢が若いうちに挑戦しなければなりません。

上記の3つの方法は、全て公務員の採用試験を突破する必要があります。

大まかには採用試験を突破したあとは、下記の図のように進んでいきます。

採用試験については、下記の記事を参考にしてください。

海上保安庁に就職したあと

海上保安官として採用された後も、試練の道のりです。

各管区で行われる「競技会」で優秀な成績を収めた救難強化巡視船や潜水指定船に乗船している潜水士を目指す必要があります。

潜水士は誰でもなれるわけではなく、潜水士の選抜試験を突破したのち、一定期間の研修を受ける必要がありますね。

潜水士として、ある程度経験を積めば、特殊救難隊員になるための選抜試験に挑戦できます。

特殊救難隊の研修

特殊救難隊の選抜試験を突破すると、すぐにメンバーになれるわけではありません。

選抜試験合格者は、特殊救難隊員としての知識や技術などを7カ月間もの研修期間で身に付けます。

この研修を修了できなければ、特殊救難隊員となることはできません。

そして研修の最後には、

- 体力検定

- レンジャー検定

- 水中障害突破

- 350m障害ドルフィン

- 100km行軍

上記は、研修の最後に5日間に分けて行われる過酷な卒業検定です。

5月に実施されることから「地獄のゴールデンウィーク」と呼ばれていますね。

これらの研修を修了すれば、晴れて特殊救難隊のメンバーとなることができます。

特殊救難隊のキャリアプラン

海上保安庁の公式ページには、海上保安学校から特殊救難隊までの道のり。

また、特殊救難隊を引退したあとのキャリアプラン例が紹介されています。

具体的には以下のとおり。

海上保安学校学生

(1年間) 18歳

▼

PL型巡視船航海士補 19歳

▼

潜水研修 23歳

▼

PM型巡視船航海士補兼潜水士 24歳

▼

特殊救難隊 26歳

▼

航空基地機動救難士 31歳

▼

PM型巡視船航海士兼潜水士 36歳

▼

PC型巡視艇主任航海士 40歳

▼

海上保安部係長 45歳

▼

PL型巡視船航海士 50歳

▼

PLH型巡視船主任航海士 58歳

まとめ:とにかく早く目指そう!

特殊救難隊は、日本の領海で起こる海難事故に対応する最後の砦。

そして、その特殊救難隊に入隊するためには非常に多くの試験を突破しなければなりません。

そのため、とにかく早く入隊すること。

そうでなければ、入隊の年齢制限を超えてしまう可能性もあります。

もし、あなたが特殊救難隊の一員となれば、日本で36名しか存在しない救助のプロフェッショナルになることができます。

ちなみに、1975年の創設以来1人も殉職者を出していません。

そんな誇り高き救助のプロフェッショナルに、あなたがなれるかも。

海猿に少しでも興味があれば、下記の作品を見てください。

海上保安庁ブームの火付け役で、海上保安官を目指しているのであればぜひ見てほしいところですね。

海上保安庁の全体像を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

日本の海を守る【海上保安庁】の全てを徹底解説してみた

続きを見る