こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。

公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事を作りました。

この記事の内容

- 海上保安庁と海上自衛隊のちがい

- 国土交通省の外局となった理由

一般人からすれば、海上保安庁と海上自衛隊の違いっていまいちわからないですよね。

ちなみに、これから海上保安官を目指しているのであれば、絶対に知っておかなければならない知識の1つです。

海上保安庁は「海の警察」と呼ばれており、海上自衛隊とは大きく異なります。

この記事を読んでいただければ、面接試験などで「ちがい」について質問されたときに、論理的に回答できるようになりますよ。

目次

海上保安庁と海上自衛隊のちがい

日本国内でも、海上保安庁と海上自衛隊のちがいをうまく説明できる人は少ないですよね。

実はこの2つの組織は、大きく異なります。

一番わかりやすい点では、海上保安庁の職員には逮捕権がありますが、海上自衛隊の職員には逮捕権がありません。

逮捕権を持っていることから海上保安庁は「海の警察」と呼ばれています。

2つの組織の仕事内容を簡単に解説していきますね。

海上保安庁の主な仕事

まず、海上保安庁は国土交通省に属しています。

そのため、海上自衛隊の上部組織である防衛省とは関わりがありません。

海上保安庁の主な仕事は、

- 海の警察としての役割(犯罪の捜査及び逮捕等)

- 消防(火災船の消火などの海難救助)

- 水路の測量

- 海図の作成

- 灯台などの航路標識の建設

など。

海の安全に関係することなら、ほぼ全て関係していると言えますね。

海上自衛隊の主な仕事

海上自衛隊は、防衛省の実働部隊です。

主として海上からの外国の侵略に対し、我が国を防衛することを目的としています。

主な仕事は、

- 防衛活動

- 災害が発生した場合の支援活動

- 海上保安庁からの要請を受けて、遭難船舶等の捜索救助

- 急患輸送や油流出事故の際の油の回収作業

など。

組織としては全く異なる位置で活動していますが、救助活動なども行うため海上保安庁とは密接な関係があります。

海上保安庁はどこの所属?

海上保安庁の上部組織は国土交通省。

この事実を知らない人は多くいます。

最も多い勘違いは「海上保安庁って自衛隊の外部組織でしょ」という意見。

実は、海上保安庁は自衛隊の組織とは全く別で活動しています。

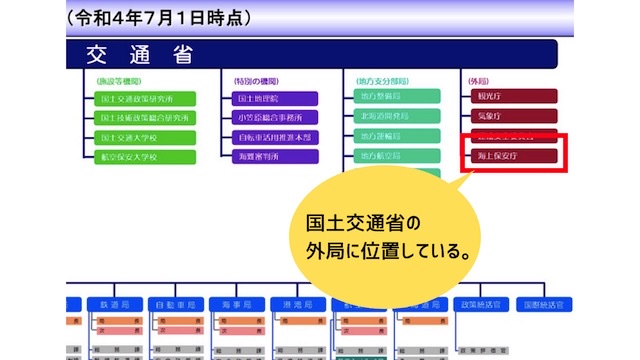

下記は、国土交通省の組織図を一部抜粋したものです。

出典:国土交通省公式ページより

写真から見てもわかるように、国土交通省の外局に位置していますね。

海上保安庁が自衛隊の所属でない理由

これから解説することは、海上保安庁が自衛隊の所属でない経緯です。

特に知っておく必要はありませんが、海上保安官を目指すのであれば、一応頭に入れておいて損はありません。

GHQの存在が関係している

実は、海上保安庁が自衛隊に所属しない理由の大きな要因がGHQ(※1)なんです。

かつて、日本の領海警備は帝国海軍が実施していました。

しかし、終戦後にGHQによって軍が解体され、解体と共に海上の治安が急激に悪化していきました。

その後、日本政府により当時の農林省や大蔵省に海上監視隊を設置する案が検討されましたが、軍備強化を恐れたGHQにより全て却下。

そのため、長期間にわたり日本の領海は無法地帯となってしまったんですよね。

流石にGHQも「まずい」と思ったのか当時の運輸省(後の国土交通省)に「不法入国船舶監視本部」を設置。

その後、武器や訓練を強化した海上保安機関である海上保安庁が誕生しました。

海上保安庁が誕生したのが1952年、海上自衛隊が誕生したのが1954年なので、海上保安庁の方が早く誕生しています。

参考(※1)

GHQとは「連合軍最高司令官総司令部」の略。

日本国内の予算や法律など重要政策については、ずべてGHQの了解や許可を必要とした。

そのため、海上警備に対しても強大な権力を持っていた。

海上保安庁の主張

1952年に海上保安庁を「海上公安局」に名称を改め、保安庁の下部組織として設置される動きがありました。

この海上公安局は、海上保安庁とは一線を画し防衛機能を充実させて軍に近い組織だったんですよね。

これに猛反発したのが、当時の海上保安庁。

反発が原因となり、法律の施行が延期されていき、ついには海上公安局は発足せず廃案となってしまいました。

海上保安庁と自衛隊との密接な関係

海上保安庁は、国土交通省の外局であり自衛隊とは関係ないと解説してきました。

とはいえ、近年では海上保安庁と自衛隊とは密接な関係があります。

領海問題など

例えば、中国との領海問題。

中国の海上警察である「中国海警隊」が、頻繁に日本の領海に侵入して問題となっています。

この警備にあたっているのが、海上保安庁。

仮に中国海警隊が強力な銃火器を積載していれば、海上保安庁では対応できないため、海上自衛隊に応援要請をします。

軍に近い武器を積載した船が日本の領海に侵入してきた場合には、自衛隊が対応します。

救難要請

海上保安庁は、海上で発生する救難事故に対応しますが、海上保安庁の装備では対応できない場合があります。

記憶に新しいのが、フリーキャスターの辛抱氏の救助活動。

辛抱氏が仲間と共に太平洋横断に挑戦し、海上で事故に遭い遭難してしまいました。

その際に、救助活動を行ったのが海上自衛隊に所属する飛行艇であるUS-2です。

事故発生現場が日本から離れており、海上保安庁では救助の3日かかるとされていましたが、海上自衛隊が事故の連絡を受けてから24時間以内に救助しています。

下記は、US-2の紹介動画です。

このように、海上保安庁が対応困難な事案では自衛隊が対応し相互に協力しあっていますね。

まとめ:海保と自衛隊は協力関係にある

海上保安庁と海上自衛隊は別々の組織に属していますが、協力関係にあり切っても切れない関係です。

海上保安庁の職員を目指すのであれば、今回の記事の内容は最低限知っておいてほしい知識。

海上保安庁の面接試験でも実際によく質問される内容です。

公務員は「どの組織に属しているのか」という部分は非常に重要です。

属している組織によって、目的なども異なるため事前に頭に入れておいて損はありません。

この記事が受験生の皆さんのお役に立てれば幸いです。

海上保安庁の公式ページは以下のボタンから確認することができます。

海上保安庁の全体像については、下記の記事で詳細に解説しています。

こちらもCHECK

日本の海を守る【海上保安庁】の全てを徹底解説してみた

続きを見る