この記事のまとめ

「市役所職員になりたいです。どうやったらなれますか?」こんな疑問にお答えします!

市役所職員は、私たち一般市民の生活に密着して仕事をする公務員の1つ。

市役所職員の採用試験や仕事の内容まで、市役所職員の全てを解説します。

こんにちは、ヤット(@kantan-koumuin)です。

公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

市役所職員は、地方公務員の代表的な仕事の1つで非常に人気のある職種。

市役所での仕事は、窓口業務だけでなく民間企業とのやりとりや、生活に欠かせないインフラ整備も担っています。

「市役所職員になりたいけど、何も知りません・・・」といった悩みを持つ初学者の方でも簡単に理解できるので、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

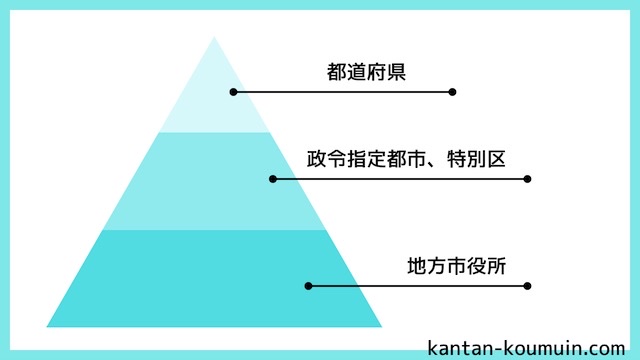

【地方公務員】市役所職員の種類

実は市役所職員には4種類あります。

市役所と聞くと、地域の市役所や区役所だけで働いてるイメージがありますが、その他にも数多くの場所で仕事をしています。

具体的には以下の4種類です。

- 都道府県職員

- 政令指定都市職員

- 特別区職員

- 地方市役所職員

以上の4種類ですね。

上記の4種類は仕事内容が違うというよりは、規模感が違うイメージですね。

都道府県職員

都道府県職員は、兵庫県や大阪府などの職員のこと。

市町村単位では処理が困難な業務を担当しています。

- 総合開発計画

- 治山・治水事業

- 産業立地条件の整備

- 道路・河川・公共施設の管理及び建築

また、都道府県全体で統一すべき事項についても担当しています。

- 義務教育の水準維持

- 社会福祉の水準維持

- 各種許認可など

義務教育などの分野は市町村単位で異なることはありませんし、差があってはいけないことなので都道府県が統括していますね。

都道府県職員は、市民と直接関わる機会がほとんどありません。

仕事をする相手は、国・市町村・民間企業などになります。

政令指定都市職員

政令指定都市は、都道府県と同等の扱いを受ける大規模都市です。

人口が50万人以上などの条件を満たしていると、政令指定都市と認定されますね。

政令指定都市には、行政区と呼ばれる区域が設けられ、市町村業務に加え都道府県に代わり、福祉や都市計画などの大規模業務も担当しています。

※行政区の例:神戸市中央区・長田区など

一般的な市町村に比べると、仕事の幅の広さに加え採用人数も多く魅力的ですよね。

政令指定都市

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市など

特別区職員

特別区職員は、東京の市役所職員です。

東京都には特別区と呼ばれる区が23区存在し、区長公選制、区議会、条例制定権、課税権を持っています。

また、区民に対して責任を負っているなど小さな国会のようなイメージ。

23区の職員は、特別人事委員会が実施する特別区職員採用試験で一括して採用されます。

受験は3つの区まで希望を出すことができ、最終合格後の各区の面接試験に合格後に内定を得ることができますよ。

特別区一覧

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区<特別区> 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

地方市町村職員

市町村職員は、まさに地域住民の行政窓口の役割を担います。

具体的には、

- 戸籍住民登録

- 諸証明の発行などの基礎手続

- 消防

- ごみ処理

- 上下水道の整備

- 公園や緑地の整備

- まちづくり

- 各種施設(公民館、保育所、小中学校、図書館など)の運営管理

など。

上記の内容は基礎的行政サービスと呼ばれ、地域住民にとってなくてはならないサービスです。

市町村職員は最も身近で地域住民に密着して、住民の協力しながら仕事を進めていく存在。

仕事の規模感では都道府県などと比べ小さいですが、地方市役所ほど地域住民に密着した仕事はないでしょう。

自分が何をしたいかで、どの採用試験を受験するか決めましょう。

【地方公務員】市役所職員の職種

市役所職員の職種には、大きく分けて2つの職種があります。

- 事務職

- 技術職

順番に解説します。

事務職

事務職は主に、市役所や区役所の窓口業務などを担当しています。

- 戸籍・住民登録:戸籍や住民票の管理・審査など

- 保険年金:国民健康保険税や国民年金に関する手続き

などは全て、事務職の職員が担当していますね。

技術職

技術職は、学生時代などの経験を活かしスペシャリストとして働いていきます。

- 土木:道路計画や河川、ダムなどのさまざまな計画・維持に携わる

- 建築:建物の設計の外部委託や入札、審査・指導など

事務職とは異なり、同じような仕事内容をスペシャリストとして長きに渡り担当します。

市役所の仕事内容については、下記の記事で詳しく解説しています。

>>市役所の仕事内容と1日の流れ【市役所の仕事は本当につまらないの?】

【市役所職員】採用試験の内容と関連情報

市役所職員になるためには、採用試験を受験し内定をもらう必要があります。

受験資格はほとんどの場合、年齢要件のみが適用され年齢さえクリアすれば誰でも平等に受験することができますよ。

受験資格については、【地方公務員】市役所職員採用試験の資格要件【資格の有無でアピールできる?】で詳しく解説しています。

採用試験は、筆記試験と面接試験に分かれています。

筆記試験

筆記試験には、教養試験や論文試験が実施されることが多いですね。

教養試験は、公務員としての教養を確認する試験となっています。

教養試験は、

- 一般知能分野

- 一般知識分野

の2種類の試験が出題され、知能は数学的知識を用いた計算系の問題。

知識は、歴史などをはじめとする暗記系の科目が出題されます。

非常に幅広い範囲から満遍なく出題されるため、しっかりとした対策が必要です。

論文試験は、課題に対して自分の考えなどを指定された文字数の中で記述する試験。

自己分析や記述の練習をしておかないと、制限時間内に書き終えることは難しいでしょう。

面接試験

面接試験は、人物試験とも言われており公務員としての適正や志望動機などを確認する試験。

試験の形式は、個別面接や集団討論など様々です。

面接試験の種類によって対策方法が変わってくるため、どの種類の試験が出題されるか確認しておきましょう。

市役所の試験内容については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

>>【地方公務員】市役所試験の内容【試験のポイントと対策法】

試験日程

市役所の採用試験は、毎年同じような時期に実施されます。

受験生の間ではA日程やB日程などと呼ばれていますね。

具体的には下記のとおり。

| A日程 | 概ね6月第4日曜 | 道府県庁、政令指定都市、県庁所在地などの市役所 |

| B日程 | 概ね7月第2日曜 | |

| C日程 | 概ね9月第3日曜 | 全国の多くの市役所がこの日に実施 |

| D日程 | 概ね10月第3日曜 |

上記の日程はあくまで参考です。

例えば、大阪市は政令指定都市ですが、A日程とは異なる日程で実施されています。

大阪市のように微妙に日程が異なる場合があるので、注意してください。

倍率や難易度

市役所の倍率は幅が広くて有名。

倍率が低いところでは4倍、高いところでは20倍程度です。

この理由として、年齢制限の高さがありますね。

資格職などでは実質、年齢制限が無いような試験もあるくらいです。

倍率が高い場所では100倍を超えるような試験もあり、難易度は決して低くありません。

市役所職員の年収

市役所職員の年収は630万円前後。

民間企業の平均年収が、440万円ほどなので市役所職員の方が高水準と言えます。

また、市役所職員の特徴として高卒や大卒に大きな差がありません。

公安職などでは、大卒の方が昇任試験において優遇されたりという措置があります。

しかし、市役所の場合は公安職ほど差はありませんね。

1年で必ず4号昇給していくので、確実に年収は上がっていくことになります。

年収については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

>>【地方公務員】市役所職員の年収は?【生涯年収と退職金まで徹底解説】

市役所職員になるためには?

市役所職員になるためには、採用試験を突破しなければなりません。

採用試験に関しては、筆記試験や面接試験を経て内定をもらうことになります。

この採用試験は非常に幅広い範囲から出題されるため、初学者が一から対策するには難しいと言えるでしょう。

仮に独学で挑戦するとしても、筆記試験のことだけ考えていても合格できません。

筆記が終わればすぐに面接試験が始まり、同時進行で対策していく必要があります。

ある程度、学力や自己分析力があれば独学でも合格は可能ですが、やはり初学者は難しいです。

そこで、初学者や自信のない人の大きな助けとなるのが、公務員予備校です。

学費などがかかるためデメリットはありますが、現在ではオンライン予備校の登場により学費の負担も大幅に軽減されました。

公務員試験道場では、公務員予備校の活用をおすすめしています。

どの対策方法でも確実に合格する保証はありませんが、公務員予備校は間違いなく合格までの道を短縮してくれますよ。

公務員予備校については、下記の記事で学費や特徴をまとめているので参考にしてください。

>>【2022最新】公務員予備校の費用まとめ【予備校7社を徹底比較・費用を抑える方法〇〇】