こんな疑問を解説できる記事になっています。

この記事の内容

- 必要なこと

- 対策時期

- 対策方法

地方公務員は毎年非常に人気のある就職先です。

しかし、どうすれば地方公務員になれるか案外知らないもの。

そこで、元地方公務員のヤットが初学者でも理解しやすいように必要な情報を厳選して解説していきます。

この記事を読んでいただければ今「あなたに必要なこと」がわかるようになります。

目次

地方公務員になるために必要な力

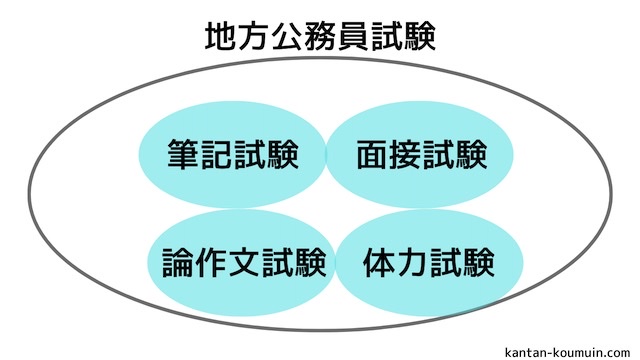

まず、地方公務員になるためには公務員試験を受験する必要があります。

この公務員試験が曲者で幾つもの科目に分かれており、その1つ1つに合格していかなければなりません。

必要なことを具体的にまとめると、

- 学力

- 文章作成能力

- 体力(職種による)

- コミュニケーション能力

の4つですね。

詳しく解説していきます。

学力

まず1つ目が学力です。

公務員試験には第1次試験として、筆記試験が実施されます。

これらの筆記試験にはボーダーラインがあり、そのラインを超えない限り合格できません。

この筆記試験を大きく分けると2種類。

- 教養試験

- 専門試験

まずは教養試験から解説していきましょう。

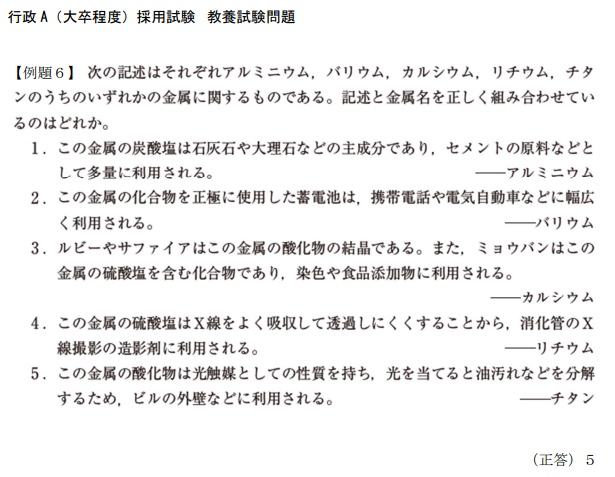

教養試験

教養試験は、一般知能分野と一般知識分野に大別されます。

一般知能分野

- 文章理解

- 数的推理

- 判断推理

- 資料解釈

- 空間把握

一般知識分野

- 社会科学

- 人文科学

- 自然科学

- 時事

上記のような内容になっています。

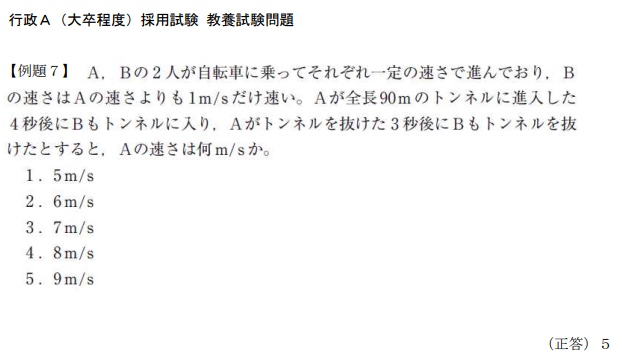

一般知能であれば、数学的知識を用いてクイズ形式の問題。

大学の入試のような試験とは異なり、公務員特有の問題が数多くあり注意が必要です。

難易度としては、高校までに習った知識で十分戦えますよ。

具体的には下記のような問題ですね。

出典:兵庫県公式ページより

一般知識分野であれば、主に暗記系の問題になります。

例えば、「中国史の〇〇という政策を行ったのは誰か?」のような問題になりますね。

知識分野に関しても高校までに習った範囲が出題されますが、非常に範囲が広いことが特徴。

具体的には下記のような問題ですね。

出典:兵庫県公式ページより

いきなり理解するのは難しいので「こんな問題が出題されるんだ〜」くらいの認識で大丈夫です。

教養試験について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

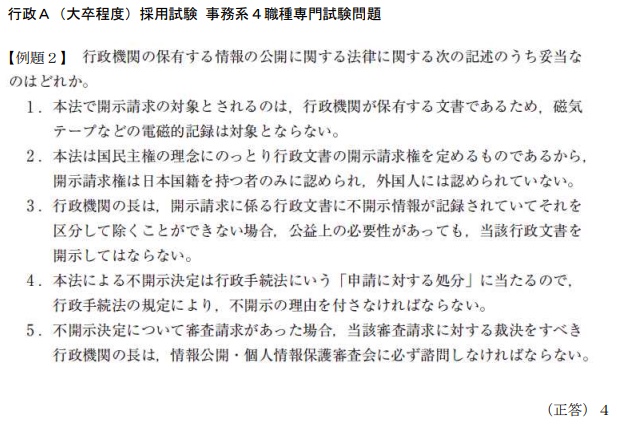

専門試験

専門試験は、高卒で実施されることはなく大卒区分で実施されますね。

- 出題科目

- 出題形式

- 選択式か必須回答

など受験する場所によっても違ってきます。

主な科目としては、

- 法律科目

- 経済科目

- 行政科目

などに分けられます。

教養試験に比べて、専門的な知識が問われるため大学などで専攻していた科目を選択すると良いでしょう。

具体的な問題としては、

出典:兵庫県公式ページより

このような問題ですね。

近年では、大卒試験であっても専門試験が実施されない自治体も増えてきました。

専門試験について詳しく知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

文章作成能力

筆記試験と同日か第2次試験以降で実施されるのが論作文試験になります。

試験の内容としては、課題について自分の考えや提案などを記述する試験。

この試験では、主に受験生の文章作成能力が試される試験になっていますね。

論作文試験は、

- 論文試験

- 作文試験

に分かれています。

大卒区分では論文試験、高卒区分では作文試験が実施されると思っておきましょう。

具体的な論文試験の内容は以下のとおり。

行政 A(大卒程度)兵庫県論文試験

人口減少や少子高齢化、自然災害の激甚化など様々な課題に直面する一方、AI(人工知 能)や情報通信技術の発達など、未来につながる動きが加速化しています。 こうした中、兵庫県では、今後の兵庫の未来を示す羅針盤として「兵庫 2030 年の展望」 を策定し、生活、人、産業、地域のすべてがバランスした「すこやか兵庫」の実現を目指 しています。 そこで、「兵庫 2030 年の展望」を策定した背景や、展望の3つの基本方針及びそれに基 づく主な取組の方向性を記載した上で、あなたが考える「すこやか兵庫」とはどのような 社会か、また、その実現に向け、どのような取組を行うべきかを述べなさい。

論作文試験については、下記の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

体力試験(職種による)

体力試験は警察官を始めとする体力を使う仕事、いわゆる公安職でのみ実施される試験です。

事務系では体力試験はありあせん。

警察官を始めとする公安職は、国民の生命や安全を守るため屈強な体力が求められます。

そのため、職務を遂行する上で体力的に問題がないかチェックされますね。

体力試験の内容は自治体や職種によって様々ですが、主に下記のような種目が実施されます。

- 腕立て伏せ

- 上体起こし

- 長座体前屈

- 反復横跳び

- 持久走

などなど。

ちなみに、体力試験があくまで最低限の体力を測るための試験です。

つまり平均さえ超えていれば合格できる試験なんですよね。

コミュニケーション能力

地方公務員試験の最後の難関といえば、人物試験ですね。

面接試験といった方がわかりやすいかもしれません。

個室において面接官と対峙し、志望動機や自己PR などを伝える試験になります。

一方的に話したり、面接官の質問に的確に答える必要があるためコミュニケーション能力が求められますよ。

面接試験の形式は、

- 個別面接

- 集団面接

- 集団討論

- プレゼン面接

の4種類が有名ですね。

これらも職種や地方自治体によって様々です。

面接試験については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にどうぞ。

あわせて読みたい

【地方公務員】試験の対策は今から始めよう!

結論から言うと対策は早ければ早いほど良いですね。

なぜなら、公務員試験の出題範囲は非常に広範囲に及び、慣れていないと絶対に解けません。

この記事を読んでいるあなたは少なくとも「地方公務員になりたい!」「公務員って良いかも・・・」と思ってくれているはずです。

でも、地方公務員になるためにどれくらいの対策期間が必要かいまいちわかりませんよね。

一般的に地方公務員に合格するためにはおよそ1,000時間程度必要と言われています。

1日3時間程度の勉強を毎日続けると、1,000時間に到達しますね。

しかし、これはあくまで一般的な話。

例えば、高校までの数学が壊滅的にできないとか暗記が苦手なんてことになると、合格までに1年以上は余裕でかかります。

そもそも、自分にはどれくらいの実力があるかどうかなんて勉強を始めてみないとわかりません。

実際に始めてみて「ん〜あんまり勉強しなくても良いかも」と感じてのであれば、勉強時間を少なくしたりすれば良いだけ。

これが後になればなるほど調整が効かなくなってきます。

特に初学者は早めに対策を始めましょう!

【地方公務員】試験の具体的な対策方法

それでは実際にどのような対策方法が必要なのか解説していきます。

筆記試験

教養試験はとにかく一般知能が大切です。

理由としては2つ。

- コスパが良い

- 出題数が多い

なぜなら一般知能は、解法パターンさえ理解してしまえば全ての問題を解くことができるのです。

つまり応用が効き非常にコスパの良い問題なんですよね。

また、一般知能は出題数が多く全体の問題の半数以上を占めています。

公務員試験において出題数が多い=重要度が高いと思っておいてください。

ちなみに解法パターンを理解している状態とは、

- 問題を読んで、問題名がわかる

- どの解き方で解けばよいかわかる

状態です。

このような状態になっていれば無敵と言えるでしょう。

一般知識は、ぶっちゃけそこまで重要ではありません。

こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが・・・。

実は一般知識は広範囲に勉強する必要があるのにも関わらず、ピンポイントで暗記していないと解けないと言う大きなデメリットがあります。

これは結構最悪で、必死で暗記した部分が出題されなければ全てチリとなって消えてしまいます。

それに比べ、一般知能はメリットが沢山あります。

ただ、一般知識を全く勉強しないのはNG。

毎年、頻出の問題があるのでその問題を効率よく勉強していきましょう。

一般知識については、下記の記事で詳しく解説しているので気になる方はご覧ください。

あわせて読みたい

論文試験

論文試験はとにかく書くこと。

書かなければ絶対に上達しません。

ただ、闇雲に書いても実力が積み上がっていかないので、必ず第三者に添削してもらうこと。

具体的には、

- 情報収集、自己分析

- 過去問を調べる

- 「1」をもとに実際に書く

- 第三者に添削してもらう

の順で進めていくと良いでしょう。

体力試験

体力試験については、特別対策しておく必要はありません。

記事の冒頭でもお伝えしたように、体力試験はあくまで平均的な体力があれば良いだけ。

そのため、必死になって体力向上に努める必要はありませんね。

そんなことよりも、筆記試験や面接対策などの方が重要。

強いて言うなら、ランニングなどは効果的ですね。

面接試験

面接試験は、自己分析が重要。

初学者によくある勘違いが「地方自治体のデータを調べまくる」です。

確かに、志望先のデータは大切ですが、面接官からすれば大したことではありません。

そんな数値的なことよりも、

- 本当にここで就職したいの?

- どんな熱い気持ちがあるの?

- 学生時代どんなことをしてたの?

などが中心。

つまり「あなた自身」のことなんですよね。

面接とは面接官が一緒に働きたいと思った受験生が合格する試験なので、あなたの魅力をいかに面接官に伝えるかが重要。

その第一歩が自己分析です。

【地方公務員】試験対策を始める前にすべき3つのこと

「さぁ!早速勉強を始めよう!」と思ったそこのあなた注意してください。

その気持ちは素晴らしい。

しかし、何も考えず何も調べず公務員試験の対策を始めるのはリスクしかありません。

地図を持たずに森深くに突っ込んでいくようなものです。

あなたは、そんな無謀なことしませんよね?

と言うことで、試験対策を始める前に最低限知っておくべき3つを解説していきます。

受験する職種と場所を決める

まず、自分がどの職種の公務員になるのか決めましょう。

なぜなら、職種や場所によって試験の内容が大きく変わるからです。

一言で地方公務員と言っても、

- 県庁

- 市役所

- 特別区

- 警察官

- 消防官・・・

まだまだあります。

このように多くの職種からあなたが就職したい職種や場所を決めるべき。

そこからやっと対策していくべきことが決まってきます。

受験の時期

受験日程を調べるのには大きな理由があります。

それが併願。

公務員試験は日程さえ被らなければ、どれだけ受験しても構いません。

例えば、

- 5月に警察の試験

- 6月に東京消防庁の試験

- 9月初旬に市役所の試験

- 9月下旬に政令市の試験

と言うような感じで受験することができます。

このように併願しながら受験していくためには、それぞれの試験日程を把握しておく必要がありますよね。

ちなみに公務員試験は例年同じ時期に実施されます。

以下を参考にしてください。

- 6月:地方上級(都道府県、政令指定都市)

- 9月:市役所(政令指定都市以外の市役所)の試験、経験者(社会人)採用試験

- 市役所試験:9月の第3週に実施するところがほとんど(C日程)

ほとんどの公務員試験は日曜日や祝日に実施されます。

試験科目を把握する

志望先・日程などが分かれば、詳細な試験科目を調べましょう。

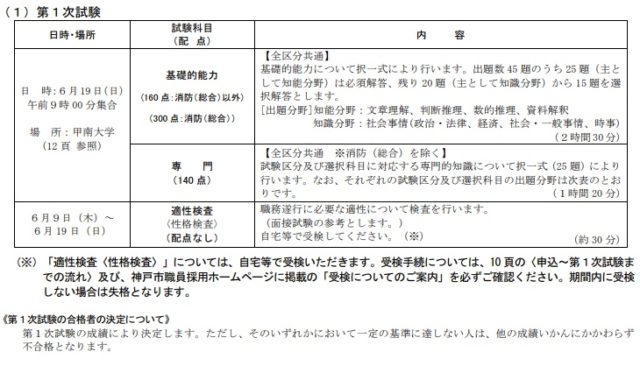

例えば、神戸市職員採用試験(大卒程度)の試験内容は下記のとおり。

出典:神戸市公式ページより

上記は、第1次試験の内容になります。

神戸市では、基礎能力試験、専門試験、適正検査が実施されるようですね。

特に確認してほしいのが「内容」の部分。

内容には実施される全ての試験科目が詳細に記載されています。

この内容に沿って自分に必要な対策を行っていくことになりますね。

つまり、この内容の部分に記載されていること以外は勉強する必要はありません。

ごく稀に内容をしっかりと確認しないまま対策をスタートさせて、必要の無い対策を延々とやっていたなんてこともあります。

こういったことは実際に起こっているので、絶対に試験内容を確認するようにしましょう。

実際に調べる際は「地方自治体名+採用試験」で検索してみてください。

まとめ

地方公務員になるためには、まずどんな仕事をしたいのか決めてから試験を受けるようにしましょう。

漠然と「地方公務員になりたい」だけでは、対策もフワフワした状態になってしまいます。

決まらない人は興味があるとか、格好いいとかそんな所から職種選択してみてください。

職種や場所が決まると対策も明確になり、具体的な行動に移すことができます。

こちらもCHECK

-

高卒で地方公務員になれる?【高卒内定者の3つの特徴】

続きを見る