他の区分との違いがわかりません。

この記事の内容

- 教養区分の基礎知識

- 試験の特徴

- 過去のデータ

などについて解説しています。

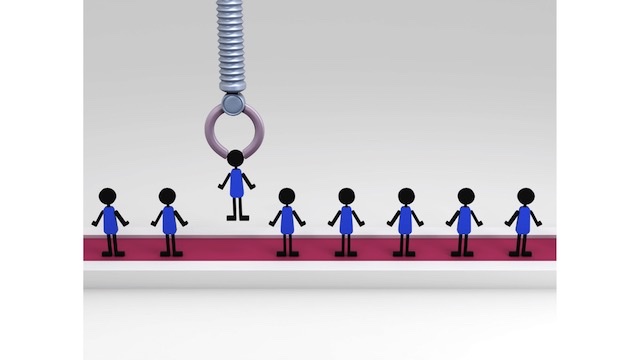

国家公務員総合職の試験の特徴は、受験できるタイミングや試験内容が他の試験と異なる点です。

また、特定の省庁を目指す場合に「教養区分」を選択する作戦を取るなどもできるため、教養区分の知識を深めておいて損はありません。

この記事では、教養区分の特徴やメリットなどを解説しています。

教養区分はこれから伸びていく可能性を秘めている区分で、非常に魅力的な区分です。

目次

【国家公務員】総合職「教養区分」の基礎知識

教養区分とは、国家公務員総合職(以下「総合職」)の区分の中の1つになります。

そもそも総合職は「主として政策の企画立案等の高度の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事する職員」と定義されており、非常に重要な役割を担っています。

これらの「試験区分」によって、試験科目や方式なども異なってきます。

「官僚」になるための国家総合職試験ですが、その中でも「試験区分」というかたちで種類が分かれており、試験区分の数は20種類にも及びます。

その中の1つである教養区分。

そんな教養区分の知っておくべき知識を解説していきます。

受験できるタイミングが幅広い

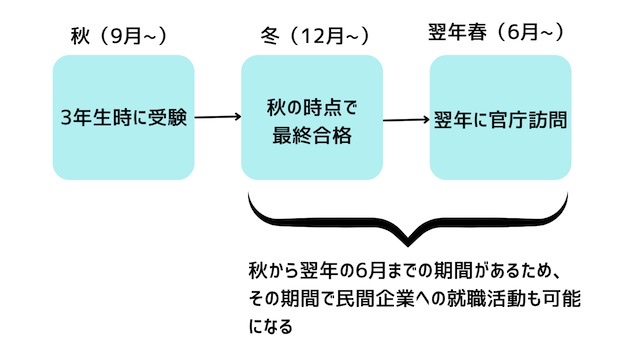

教養区分は、受験できるタイミングが他の区分とは大きく異なります。

他の総合職の区分は春(令和5年度より4月上旬、令和6年度より3月)に実施されますが、教養区分の実施時期が秋(9月末〜11月ごろ)に実施されます。

これが何を意味するかというと、大学3年生から秋受験をすることが可能になる点です。

例えば、浪人や留学による休学をしているような場合でも、大学2年生から受験可能になりますね。

また、秋の教養区分と春の区分は併用受験可能。

仮に、教養区分に挑戦して不合格になった場合にも翌年の春に他の区分で再受験することが可能になります。

教養区分があることで、総合職の合格率が高まると言えるでしょう。

また、3年生の時点で最終合格を得ていることによって、翌年の4年生時では官庁訪問を受けるだけで、その間に民間企業への就職活動も可能。

国家公務員だけでなく、民間企業を併願したいという受験生には魅了的な区分ですよね。

大学4年生でも受験可能

教養区分は、大学4年生でも受験可能です。

例えば、教養区分を4年生の秋に受験し合格した場合、直後に教養区分合格者のみに実施される官庁訪問で内定獲得をすることで、翌年の春から総合職の職員として働くことが可能です。

具体的なイメージとしては、大学4年生の夏までの就職活動を続けていき「ん〜やっぱり総合職の方がいいかな」といった場合、秋の教養区分を受験ができます。

つまり、就職時期を遅らせることなく総合職の職員として働けます。

ただ、注意してほしいのが夏の官庁訪問に比べ、採用枠は大変狭く難易度は高めです。

受験資格

教養区分は20歳(令和5年度より19歳に引き下げ予定)から受験できます。

他の大卒程度区分は21歳からなっていますね。

具体的な年齢は下記のとおり。(2022年試験)

(1) 1992(平成4)年4月2日~2002(平成14)年4月1日生まれの者

(2)2002(平成14)年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

・ア 大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2023(令和5)年3月までに大学を卒業する見込みの者

・イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者

教養区分は、大学2年生(19歳)から受験可能で、大学2年生・3年生・4年生春の3回に合格のチャンスが広がることになります。

【国家公務員】総合職の試験内容

教養区分は、他の大卒程度区分と試験内容が異なります。

法律区分や経済区分の場合、試験区分ごとに専門的な知識が必要とされているんですよね。

一方、教養区分は受験する際に専門的な知識は必要とされていません。

そのため、試験内容の難易度は比較的低く受験ハードルは低いでしょう。

しかし、問題自体の難易度は、春試験と変わらない上に、専門科目が課されていない分、ボーダーなどが相対的に上がってしまう傾向にありますね。

教養区分で必要な知識のイメージとしては、大学入試時に相応の学習量を経験して共通テストで一定の結果を出していれば、十分に合格は狙えるでしょう。

実力がある受験生であれば、短い準備期間でも合格できてしまうことも受験生にとっては嬉しいですよね。

ここからはそれぞれの試験科目について詳しく解説していきます。

試験の流れ

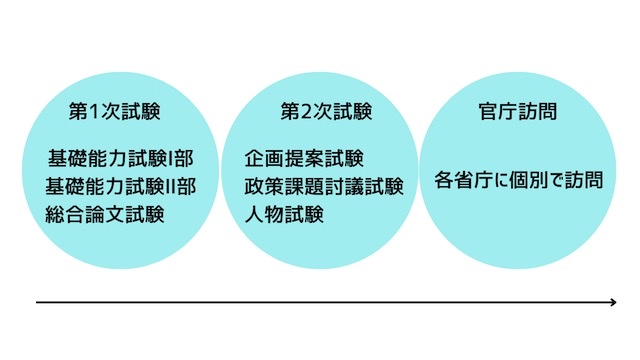

教養区分の試験は大きく分けて3つです。

他の公務員試験と変わらず、1次試験に合格しなければ、2次試験に進ことはできません。

ちなに、総合論文試験は1次試験の合否判定に用いられず、合否断定は基礎能力試験Ⅰ部とⅡ部の得点のみで行われます。

総合論文試験の得点は、2次試験に進んで初めて合否判決に用いられることになります。

ただ、総合論文試験の配点率が高いため、第2次試験で最終合格できないなんてことにもなりかねません。

また、これらの試験とは別にTOEICとTOFLEなどの外部英語試験の結果に応じて加点してもらえますね。

英語が得意な人にとってはメリットと言えます。

第1次試験(筆記試験)

第1次試験は基礎能力試験と総合論文試験の2つから構成されていますね。

基礎能力試験

| 配点比率 | Ⅰ部 3/28 Ⅱ部 2/28 |

| 形式 | 多肢選択式 |

| 問題数 | Ⅰ部 24題出題 全問必須解答 Ⅱ部 30題出題 全問必須解答 |

| 時間 | Ⅰ部 2時間 Ⅱ部 1時間30分 |

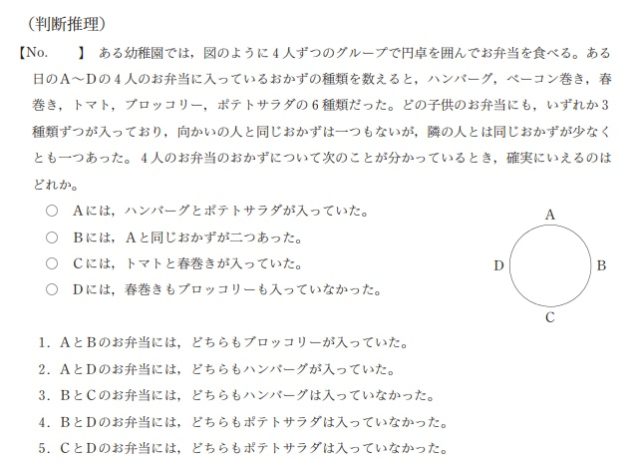

| 試験内容 | Ⅰ部 文章理解⑧、判断・数的推理(資料解釈を含む)⑯ Ⅱ部 自然⑩、人文⑩、社会⑩ ※時事を含む |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

基礎能力試験のⅠ部とⅡ部は、どちらもマークシート形式の試験になります。

Ⅰ部の試験内容

- 文章理解:8題

- 判断・数的推理:16題

Ⅱ部の試験内容

- 自然科学:10題

- 人文科学:10題

- 社会科学:10題

Ⅰ部は知能系、Ⅱ部は知識系という認識で大丈夫でしょう。

知能系に関しては、他の試験と変わらず解法パターンを理解しておけば十分解けますね。

人事院の公式ページで問題例が公表されています。参考までにどうぞ。

出典:人事院公式ページより

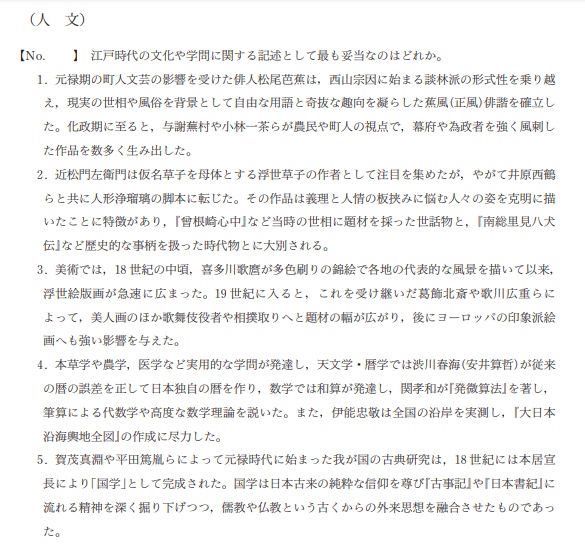

Ⅱ部の知識系は深い内容で、文章も長文になっています。

そのため、対策が難しく知識系の対策で長くの時間を使ってしまうと、他の試験が疎かになってしまうので注意が必要です。

問題例は以下を参考にしてください。

出典:人事院の公式ページより

総合論文試験

| 配点比率 | 8/28 |

| 形式 | 記述式 |

| 問題数 | 2題 |

| 時間 | 4時間 |

| 試験内容 | 幅広い教養や専門的知識を土台とした総合的な判断力、思考力についての筆記試験 Ⅰ 政策の企画立案の基礎となる教養・哲学的な考え方に関するもの 1題 Ⅱ 具体的な政策課題に関するもの 1題 |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

1次試験は基礎能力試験のみで、2つの基礎能力試験の合計点で決まります。

年によって差はありますが、1次試験合格の目安として6割強以上は取っておきたいところです。

第2次試験

第2次試験は、企画提案試験、政策討議試験と人物試験の3つで構成されています。

企画提案試験

| 配点比率 | 5/28 |

| 形式 | Ⅰ部 政策概要説明紙(プレゼンテーションシート)作成 Ⅱ部 プレゼンテーション及び質疑応答 |

| 出題数 | Ⅰ部 1題 |

| 時間 | Ⅰ部 1時間30分 Ⅱ部 おおむね1時間程度 |

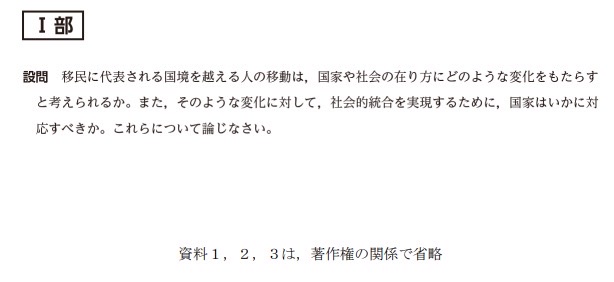

| 内容 | 企画力、建設的な思考力及び説明力などについての試験 Ⅰ部 課題と資料を与え、解決策を提案させる Ⅱ部 政策概要説明紙(プレゼンテーションシート)の内容について試験官に説明、その後質疑応答を受ける |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

企画提案試験は、従来プレゼンテーションと小論文作成・質疑応答を組合わせた試験です。

しかし、令和4年度から小論文作成がプレゼンテーションシート作成に変更されました。

企画提案試験の詳細

- 課題と資料を与えられる

- 課題の解決策となる政策を企画

- A4両面1枚に1時間30分以内に書く

- 用紙には箇条書きや図表など自由に書ける

上記の情報を用紙にまとめた後、個室で試験官に対し5分間でプレゼンし、試験官との質疑応答で終了となります。

実際の問題例は以下のとおり。

出典:人事院の公式ページより

プレゼンテーション試験の詳細については【公務員試験】プレゼン面接の3つのステップで解説【情報・資料・実技】で解説しています。

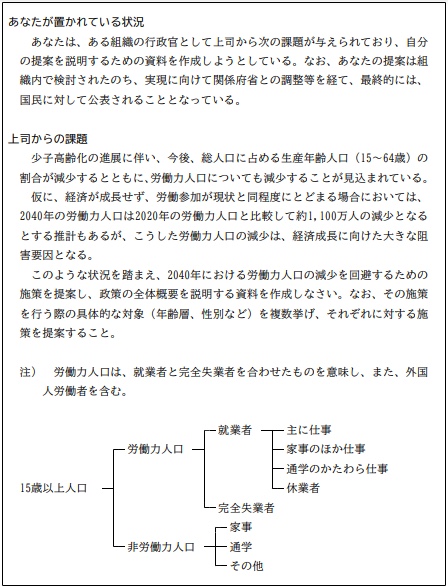

政策課題討議試験

| 配点比率 | 4/28 |

| 形式 | 課題に対するグループ討議 |

| 出題数 | - |

| 時間 | おおむね1時間30分 |

| 試験内容 | プレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験 ・6人1組のグループを基本 ・レジュメ作成(20分) ・個別発表(1人当たり2分) ・グループ討議(30分) |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

政策課題討議試験は、グループディスカッションが中心。

政策課題討議試験の詳細

- 政策課題を与えらえる

- 自身の考えをレジュメでまとめる(20分)

- 6人以内のグループでレジュメに基づきグループディスカッションを行う

- 個々のレジュメ報告時間を含め、概ね1時間30分程度

政策討議討論の問題例は以下のとおり。

出典:人事院の公式ページより

集団討論については【公務員試験】集団討論に面接官から高評価を受ける5つのコツで詳しく解説しています。

人物試験

| 配点比率 | 6/28 |

| 形式 | 個別面接 |

| 試験内容 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

人物試験は、いわゆる個別面接になります。

個別面接では「面接カード」というエントリーシートを事前に作成し提出して、面接に臨むことになりますね。

基本的には、面接カードを中心に面接が進められていくことになります。

官庁訪問

最後は官庁訪問ですね。

教養区分の官庁訪問は、大学2年生・3年生で受験する場合と、大学4年生で受験する場合で日程が異なってきます。

日程に差がありますが、基本的には内容が一緒なので対策方法も同じです。

期間は2週間あり、朝から晩まで同じような質問を永遠とされるイメージ。

体力的にも精神的にも一番負担のかかる試験と言っても過言ではありません。

総合職の最後の難関であるため、もう少しの一踏ん張りというところでしょう。

国家総合職の官庁訪問については【国家公務員】総合職・官庁訪問の流れ【試験内容や対策方法など】で詳しく解説しています。

【国家公務員】総合職・教養区分の注意点

教養区分は、専門的知識が必要ないという風に解説しましたが、全く必要ないわけではありません。

どういう事かというと、人事院公式ページで「専門知識は必要ないが、勉強医しておいてください」という趣旨の発言をしています。

以下の言葉は、人事院の受験案内からの抜粋です。

「教養区分は、専攻分野にとらわれない広範な見識を有する学生や外国の大学の卒業者など多様な有為の人材確保に資す るよう、企画立案に係る基礎的な能力の検証を重視した試験の区分です。

このため、専門試験は課しませんが、幅広い教養や専門的知識を土台とした総合的な判断力、思考力を判定するための 「総合論文試験」、企画力、建設的な思考力及び説明力などを判定するための「企画提案試験」を課すこととしており、特 に企画提案試験については事前の準備が必要となります。」

赤文字で書かれている部分に注目してください。

つまり、専門的知識は必要ないが準備は必要ということになります。

それなら最初から専門知識が必要と言ってくれればいいのに・・・と思ってしまいますが、法律や経済区分に比べれば、難易度が低いのもの事実です。

専門知識分野に偏重して勉強する必要はありませんが、バランスを見ながら勉強していきましょう。

外務省に行きたければ教養区分を選ぼう

今まで解説してきて分かってもらえるように、教養区分は対策が難しく合格率も低い傾向にあります。

これだけなら受験生に敬遠されそうな試験区分ですが、そうでもありません。

なぜなら、教養区分を優先的に採用している省庁があるためです。

(教養区分)過去の合格率

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

| 申込者数 | 3,084 | 3,172 | 2,893 |

|---|---|---|---|

| 第1次試験受験者数 | 1,973 | (未公表) | (未公表) |

| 第1次試験合格者数 | 329 | 300 | 271 |

| 第2次試験受験者数 | 315 | (未公表) | (未公表) |

| 最終合格者数 | 214 | 163 | 148 |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

教養区分では2021年の1次試験16.8%、2次試験では67.9%の合格率となっていますね。

1次試験の合格率が低い理由は、やはり問題自体の難易度が高いためでしょう。

各省庁の採用数

| 会計検査院 | 人事院 | 内閣府 | 公正取引員会 | 警察庁 | 金融庁 | 消費者庁 | 総務省 | 法務省 | 出入国在留管理庁 | 公安調査庁 | 外務省 | 財務省 | 国税庁 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | ||

| 法律 | 2021年 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 3 | 26 | - | 6 |

| 2020年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 18 | 4 | 6 | |

| 2019年 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 16 | 11 | 7 | 18 | 1 | 6 | |

| 経済 | 2021年 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 |

| 2020年 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | |

| 2019年 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | |

| 政治・国際 | 2021年 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 12 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |

| 2020年 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | |

| 2019年 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |

| 教養 | 2021年 | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 18 | - | - | - | 13 | 15 | - | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | - | 6 |

| 2020年 | - | - | 2 | - | 9 | 4 | - | 18 | - | - | 1 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | - | 3 | |

| 2019年 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 14 | - | - | - | 11 | 12 | - | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 |

※スマホの場合は、右にスクロールすることができます。

上記の表から総務省、外務省、財務省、経済産業省などが、教養区分の受験生を多く採用しています。

特に、外務省は教養区分を積極的に採用しているため、外務省を目指すのであれば本気で狙っておくべきでしょう。

まとめ

総合職の教養区分は、試験内容や日程の違いがあります。

専門知識が必要なかったり、大学2年生から受験できるなど様々なメリットがありますね。

しかし、対策が難しい割に合格率が低いなど注意点もあり、全ての項目でメリットがあるわけではありません。

まずは、自分の能力や自分が将来携わっていきたい業務内容から考えて、教養区分を選択するか決めていきましょう。

大学2年生や3年生で民間企業と併願しながら就職活動したい受験生は、教養区分はマッチした区分と言えるでしょう。

こちらもCHECK

-

【国家公務員】総合職の仕事内容【他を圧倒するスケールの大きさが魅力】

続きを見る