地方公務員になれば、法律や条例に従って職員に対して給料が支払われます。

その際に使われるのが給料表。

でも、給料表ってそもそもどんなものなのか知っていますか?

意外と現役公務員も理解していないんですよね。

そこで、この記事では給料表について全く知らない人でも、理解しやすいように解説しています。

この記事を読んでいただくと、地方公務員になった時に自分の給料がどのように決まっていくのか理解できるようになります。

【地方公務員】給料表の基礎知識

給料表とは、地方公務員の給料を決定する際に使われる基準のようなものですね。

少し難しい話になってしまうのですが、給料表には2つの基準があります。

それが「号俸」と「等級」の2つです。

- 号俸・・・号俸はその俸給を勤続年数などで序列化したもの

- 等級・・・係員、主任、係長などの役職を意味し、1級、2級、3級…と序列化されるなかで昇格すれば上位の等級に上がる

今の段階ではいきなり全てを理解しようとするのは難しいので「給料表には号俸と等級があるんだな」くらいの認識で大丈夫です。

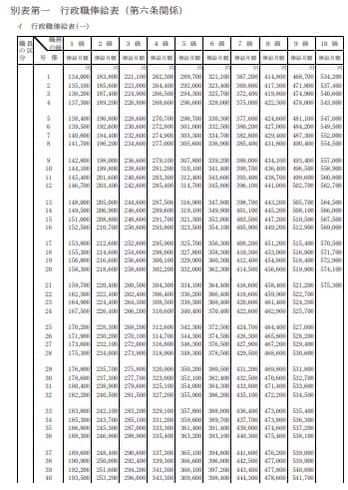

ちなみに、給料表はネットから簡単に確認することができます。

参考に紹介しておきますね。

出典:人事院公式ページより

上記は、人事院が公表している給料表になります。

地方公務員であれば「自治体名+給料表」で調べてみてください。

なんで号俸制が採用されてるの?

号俸制の最大のメリットは、賃金の全体額と昇給額の両方を管理できる点があげられます。

賃金管理を疎かにすることなく、公正に行うためには重要な仕組みなんですよね。

地方公務員は、政令指定都市などの場合、職員数が数千人に及びます。

そのため、管理しやすくかつ公正に給料を決定できる仕組みが求められています。

【地方公務員】給料表の見方

さて、ここからは給料表の見方について解説していきます。

国家公務員の給料表を例に一緒に確認していきましょう。

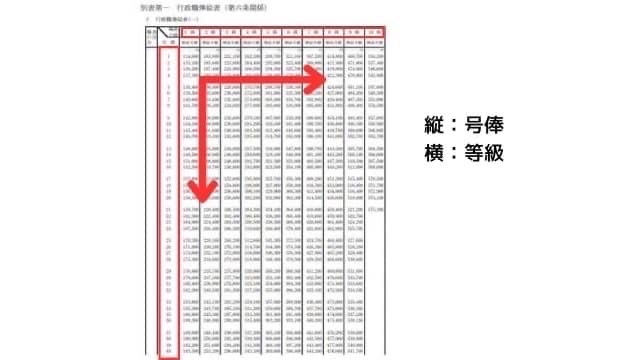

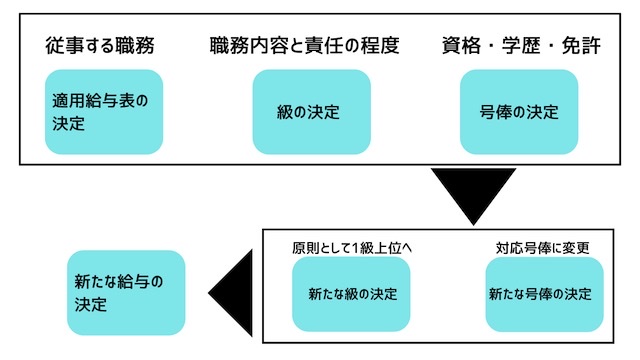

給料表は、基本的に縦軸と横軸に分けて見ることができます。

上記のように見ていきます。

号俸については、毎年決められた分だけ上がっていくイメージ。

職務経験年数の職務習熟度に合わせて上がっていきます。いわゆる昇給になりますね。

等級については、試験や功績などが認められれば上がっていくイメージです。

職務の複雑、責任及び困難度に合わせて区分されています。

主任や係長などと呼ばれており、試験を受けたり功績が認められない限りは上がらないですね。

等級が上昇すれば、昇格と呼ばれています。

号俸は下に行けば行くほど、等級は右に行けば行くほど給料が高くなりますよ。

【地方公務員】給料の決定方法

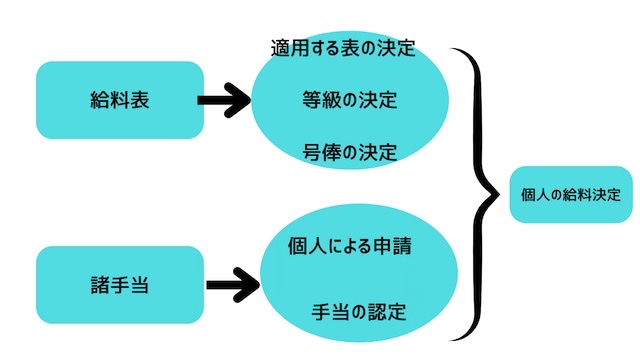

地方公務員の給料は、給料表と諸手当によって決まります。

給料表はほとんどの場合一定ですが、諸手当は職員によって変わってくるんですよね。

例えば、結婚していて子供が居る場合や、危険な職種に従事している場合など。

諸手当だけで数万円〜十万円単位で変わってきます。

給料のイメージは下記のとおり。

【地方公務員】給料はどうやって上がっていくの?

一番気になるのは給料がどう上がっていくかですよね!

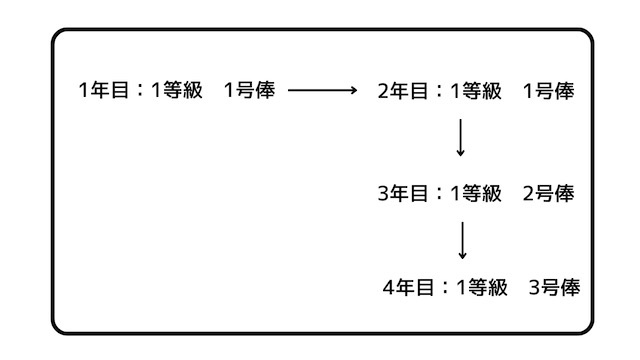

例えば、1年目の職員の場合は縦軸の1から始まっていきます。

縦軸の号俸は、年数が重なって行けば号俸も相対的に上がっていく仕組み。

また、ここに等級が上がるようなことになれば給料も上がります。

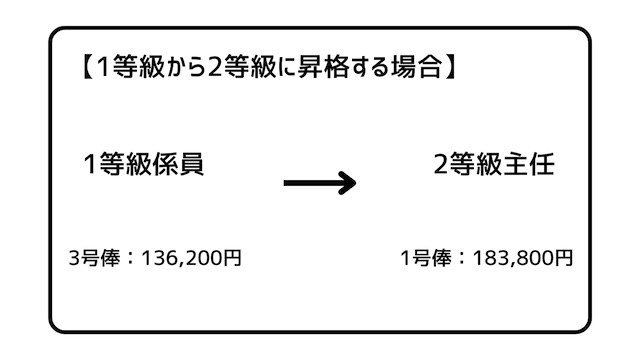

ここで注意してほしいのが、等級が上がったからと言って、そのまま給料がスライドするということはありません。

昇格した後の金額を加味し、2号級の号俸の中で最も近い号俸で、1号級の時よりも低下しない号に格付けされるということになります。

- 誤:1等級3号俸 136,200円 → 2等級3号俸 187,400円

- 正:1等級3号俸 136,200円 → 2等級1号俸 183,800円

定昇や昇格昇給を加算した後の金額を加味し、2級の号俸のなかで最も金額が近い号俸で、1級のときよりも低下しない号に格付けられることになります。

「また、1から始まるか〜」と思ったあなた、心配要りません。

そもそも等級が上がれば上がるほど、号俸が上がった際の上がり幅が大きいため貰える給料は高くなります。

イメージとしては下記のような形で給料が上がっていきます。

まとめ

地方公務員の給料表を初めて見る人は、一体何のことやら分からないですよね。

最初から理解する必要は特にありません。

まずは給料表の存在を知ってもらい、自分の給料がどのように決まって、どのように上がっていくのかさえ理解できれば問題ありません。

給料に関しては実際に地方公務員となってからも必ず付いてくるものなので、知っておいて損はありません。

合わせて読みたい記事

-

【地方公務員】上級試験の全体像【仕事内容や試験対策法のまとめ】

続きを見る